Пэйринг и персонажи

Метки

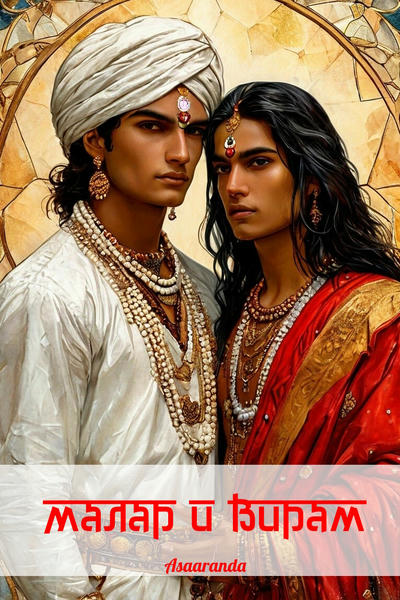

Описание

Когда боги играют в чатурангу, на кону — людские жизни и судьбы целых царств. Нелегкие времена переживает цветущий Хосурвар: царь мнит себя ровней богам, истинный порядок вещей попран, а тень Войны все ближе.

Одно движенье фигур на доске сплетает воедино две судьбы.

Царевич Вирам, чей путь не ясен даже Толкователю Звезд.

Юный жрец Малар, поправший земные законы одним лишь фактом своего существования.

Суждено ли им удержать Хосурвар от падения в бездну, или их любовь приблизит его конец?

Примечания

Старая идея, которая наконец получает реализацию. Еще одно этническое фэнтези в псевдоисторическом сеттинге, на этот раз — в древнеиндийских тонах.

Посвящение

Маме — с благодарностью за все. И чудесной Meghren, вернувшей мне искру и веру в свои силы.

Глава 3. Воин Хосурвара

04 января 2025, 04:15

— Хвала свирепому Анирудхе, мой сын вернулся! И вернулся с победой!.. Покрыл славой имя свое, покрыл славой имя великого царства Хосурвар!.. Воистину, самым лучшим именем для воина тебя нарекли брахманы, и теперь ты доказал мне, что достоин его… Славьте моего сына! Славьте моего наследника!

Отец встает с золотого трона, едва Вирам поднимает голову, до того мгновения смиренно склоненную в благочестивом приветствии. Упругим и быстрым шагом истинного кшатрия пересекает залу, вцепляется в плечи Вирама будто тигр, запускающий когти в добычу.

— Мой храбрый мальчик, я так горд тобой!.. Твой меч наконец, хвала богам, вскрыл этот нарыв — коварный гнилой Ниджа́нг, не дававший мне спать по ночам!..

— Слава царевичу Вираму! Слава победителю Ниджанга! — раздается со всех сторон.

Громкие возгласы царедворцев бьют в уши тараном, калечащим ворота обреченного города. Они похожи на предсмертные крики, застывшие на улицах и стенах, на рев безжалостного огня, пожирающего Ниджанг… или же на рев демонов, вырвавшихся из подземного мира.

У Вирама нет власти заставить их смолкнуть и нет власти закрыть собственные уши.

— Слава Воину Хосурвара! Слава его мечу!

Отцовские объятия — крепче колец священной кобры. Его речи — гром, пронзивший землю в ясный полдень; его довольная улыбка — оскал крокодила, что тащит пойманную антилопу на дно. Вирам за долгий поход успевает забыть, как боится равно и его гнева, и его благосклонности, но отец всегда готов напомнить ему.

— Где же твоя улыбка, мой сын? Где твой гордый взгляд? Не рад победе? Или же моей похвале?..

Иногда Вираму кажется, что на лбу у отца под белоснежным пагом скрыт третий глаз, умеющий видеть самую душу, потому как… Вирам своей победой не горд. Ничуть; но, быть может, она даст ему несколько весен мира… если отец вскорости не обратит свой взор на другого богатого соседа.

«Все прекрасное, что есть под солнцем, должно принадлежать царю Хосурвара, — учит отец, едва Вирам переступает порог своей десятой весны. — Так сказали боги при моем рождении. Если это не отдают добром — значит, я возьму силой. Ты, я вижу, страшишься моих слов, мой маленький пугливый сын, но сами боги решили так, а кто посмеет противиться воле богов? Только глупец».

Вирам заставляет сердце стучать размеренно, а голос — не дрожать:

— Я устал после дальней дороги, мой царь. Только и всего. Благодарю тебя за похвалу. Дозволь отправиться в мои покои?

— Не дозволяю!

Вираму чудится, что белый мраморный пол под его ногами трескается, расходится в разные стороны, и он падает в пламенную Падалу, на вечный плен и потеху демонам. Отцу ведь наверняка доносят, что Вирам не сражался в первых рядах. Не приказывал умертвить царских детей, не тащил на веревке пленного ниджангского государя за своим слоном всю дорогу. Не совершал того, чего от Вирама ждали, и чем воистину бы гордился отец.

— Твой царь не отпускает тебя, ибо приготовил достойный дар для своего храброго сына. Смотри.

Вирама хватают за руку и поворачивают лицом к левому коридору, ведущему из тронной залы на женскую половину. Изящные шелковые занавеси приподнимаются — ровно настолько, чтобы могла пройти человеческая фигура — и взглядам всех людей предстает прекрасная девушка, одетая в красное сари невесты. Ее лицо прикрыто полупрозрачным покрывалом-дупаттой, черные волосы заплетены в две косы, что лежат на высокой груди подобно отдыхающим змеям. Взгляд стыдливо устремлен к полу; руки, сложенные в молитве, подрагивают от тяжелых золотых браслетов.

— Такой красоте позавидует и сама Кадали… — Занавеси вновь возвращаются на место, а Вирам слышит в отцовском голосе плохо скрытую зависть… и жгучее плотское желанье. — Царевна Си́ни, дочь царя Сунда́ра, станет твоей второй женой.

Отец возвращается на трон, укрытый шкурами белых тигров, и указывает на подушку подле своих ног — чтобы Вирам помнил, где его место, и не мыслил об ином: том, что выше.

Он и не мыслит. И… даже не хочет его занимать, когда время придет.

— Ты уже и не помнишь… когда-то пуджа́ри Хайма́л, верховный брахман Толкователя Звезд, предрек тебе счастье с женщиной, рожденной в ночь упавшей звезды. Сколько же тебе было?.. Дай-ка подумать, сын…

— Я увидел тогда всего шесть весен, отец. Это… было наутро перед тем, как ты впервые повел войска на стены упрямого Ниджанга…

«То предсказание… звучало не так. Пуджари Хаймал сказал, что в эту ночь, ночь упавшей звезды, родился человек, что станет моей судьбой. Не толковал строго, будет ли это женщина… или мужчина».

Отчего-то Вираму вспоминается пронзительный взгляд неприкасаемого-хиджры, встреченного сегодня. На бедной площади, желтой от пыли и бурой от грязи, его дерзкое, красное с золотым сари похоже на бушующий пламень. На пожар в джунглях.

Лицо его — тонкое и с правильными чертами, спина — прямая и ровная, гордая, как у знатного человека, а глаза… глаза темные, как ночное небо, и непокорные, как сама пустота, в которой танцует великий Дпали, продолжая творить мир.

Неприкасаемые не бывает такими.

— Значит, ты помнишь!.. — с довольством тянет отец и легонько похлопывает Вирама по плечу, как ручного леопарда. Погруженный в воспоминания о странной встрече, он крупно вздрагивает, но, кажется, этого не замечают. Великие боги, пусть и не заметят, ведь царская доброта порой неотличима от гнева!.. — Хорошо, что ты помнишь. Хорошо, сын!.. Правитель должен многое помнить!.. Я нашел такую женщину для тебя, Вирам. Царевна Сини обещана тебе богами. Она сделает тебя счастливым. Родит могучих царевичей, опору и надежду Хосурвара… Ну, а теперь скажи мне: как тебе подарок?

Вирам не хочет думать, как отец убеждает царя Сундара отдать свою прекрасную дочь, а еще… он не чувствует ничего, глядя на ее красоту.

Но боги ведь… не ошибаются?..

— Благодарю тебя за такой щедрый дар, отец. — Вирам почтительно склоняет голову и молится, чтобы голос не выдал его равнодушия.

— Верю, и твой дар для меня будет не хуже, сын. — На его слова отвечают сытой тигриной улыбкой, а затем велят:

— Приведите сюда эту собаку Кхара́та, царя без царства! Хочу посмотреть в его глаза, когда он наконец склонится передо мной.

По тронной зале разносятся шепотки: так стая голодных шакалов встречает раненого тигра и нетерпеливо ждет его конца, чтобы, сожрав, присвоить себе всю силу гордого зверя. Вирам довольно успевает узнать царя Ниджанга, чтобы сказать им всем: Кхара́т не склонится. Ни перед отцом, ни перед кем-то еще. Только перед богами, но ни один из них не сходит сейчас в тронную залу с высоких небес.

Сперва Вирам слышит брань: такую громкую и яростную, будто это бранятся демоны, сумевшие вырваться с самых глубоких кругов огненной Падалы. Затем в неясном гуле все отчетливей начинает звенеть железо.

Цепи.

Кхарата, живого царя мертвого Ниджанга, в зал вводят на цепях, отказывая в единственном оставшемся у него праве.

Праве называться человеком.

Вирам не позволяет жестоко обращаться с пленным царем. Всю дорогу до Хосура Кхарат едет верхом, а не идет на веревке; его руки не связаны. Даже стража, что окружает его плотным кольцом, похожа на защитников, а не надсмотрщиков… Но это — в дороге, после долгого похода, унесшего многие жизни с обеих сторон; а в царском дворце Хосура у Вирама нет власти, пусть его и громко зовут наследником.

Кхарат одет только в грязные штаны-дхоти, как самый последний бедняк. На лице его, заросшем и слегка потемневшем от пыли, видны следы побоев; на руках, ногах, груди — красные полосы от кнута, окаймленные засохшею кровью. Неизменным остается одно: темно-желтые тигриные глаза смотрят вперед упрямо, с вызовом, будто Кхарат не замечает ни цепей, ни ошейника, ни подгоняющих его копий стражи; не слышит глумливых смешков царедворцев и надменного фырканья верных царю брахманов. Он идет с прямою и гордой спиной, будто шествует к собственному трону, и эта гордость… откликается в сердце Вирама немым восхищеньем пополам с болью.

Это он низвергает этого храброго человека.

Это он отнимает у Кхарата все; он, Вирам, приносит в мирный Ниджанг боль и смерть; и то, что он разоряет соседнее царство по приказу отца… не делает его… невиновным.

— Я ведь сказал тебе однажды — еще мальчишке, только-только взошедшему на престол, — отец, уперев руку в колено, презрительно сморит на пленника, и произносит каждое слово так, будто выплевывает скопившуюся желчь: — Покорись мне, признай меня своим господином, отдай свои земли под мою руку — и будешь жить в мире, моим наместником в Ниджанге. Помнишь, что ты ответил?

Кхарат не отзывается. Лишь кривит разбитые губы в безумной ухмылке да вскидывает голову дерзко — живой царь мертвого царства. Он старше Вирама всего на пятнадцать весен, а кажется — будто на целую сотню лет.

— Отвечай, когда с тобой говорит царь, ничтожество!

Страже удается поставить его на колени и так держать, но даже на коленях и в цепях… в этом человеке Вираму видится больше благородства и духовной силы, чем во всех людях, собравшихся в тронной зале.

— Я не вижу перед собой царя. — Охрипший голос Кхарата — глас восставшего мертвеца, для которого не нашлось дров на погребальный костер. — Я вижу только бешеного крокодила, посчитавшего себя хозяином всех рек на земле.

— Даже теперь, похожий на самого жалкого из неприкасаемых, ты дозволяешь себе дерзить! Где же твое царство, о царь Кхарат? Оно пало, оно стало моим. Ниджанга больше нет, только Хосурвар; Хосурвар на многие йоджаны на юг, восток и север!

— А где твоя семья? — продолжает отец, распаляясь все больше. Вираму кажется — его вот-вот охватит пламя; оно будет вырываться из отцовского рта вместо слов. — У тебя больше нет семьи. Твои сыновья не поднимут над дворцом флаг Ниджанга, твои дочери не станут женами и матерями раджей. Твои жены скормлены рыбам, а братья стали добычей грязным червям. Вот к чему привело твое упрямство! Вот к чему привела твоя гордыня!

— Не моя гордыня… а твоя жадность, достойная самого жестокого из демонов. — Кхарат поднимает голову, и Вирам замечает, какой ненавистью пылает его взор. Эту пылающую ненависть Вирам заслуживает сполна. — Ты, Адхава́н, — демон, укравший человеческую кожу и объявивший себя царем Хосурвара. Проклинаю тебя. Проклинаю твой род. Зову все несчастья на твою голову и на твое царство!..

Цепи опасно натягиваются, звенят жалобно, точно вот-вот порвутся. Царь Кхарат каким-то чудом поднимается с колен, сбрасывает с себя стражу, но его тотчас же валят обратно и к шее приставляют копье.

— Ты не брахман, твои проклятья не сбудутся. — Отцовская ярость сменяется злым весельем: таким, что пугает Вирама до дрожи. Он знает, научен: за этим обычно следует страшное. — Рычи, тигр, лишившийся зубов и когтей, рычи, думая, что я устрашусь тебя!.. Завтра, в первый день из Десяти Дней Покаяния, ты умрешь. Я не пошлю к тебе ночью жрецов богини Марана́мти, и потому никто не начертит на твоем теле священные знаки, чтобы врата загробного мира открылись перед твоей душой. Для твоего костра не станут собирать ни дров, ни хвороста; ты умрешь безвестным, изуродованным слоновьими ногами… Умрешь никем. Вот какую судьбу ты избрал себе сам, царь Кхарат. Уведите его.

— Вот теперь я отпускаю тебя, сын, — пугающе-ласково дозволяет отец и благосклонно кивает, когда Вирам поднимается с подушки возле его ног. — Ты славно сражался за меня. Будущим солнцем твоя победа наконец станет полной… Иди, отдыхай — и готовься к свадьбе!

***

Вирам долго-долго лежит без сна, закинув руки за голову. Блаженное забытье все не приходит; уставший разум никак не хочет поддаваться тьме, а тело, отравленное войною, не желает мира и отдыха. В окне над ложем виднеется луна — серебряный серп, которым богиня Та́рума срезает в небесных полях остывшие звезды; чуть в стороне в холодном белом свете мерцают золотые башенки и крутые бока дворцовых куполов. Так непривычно видеть их вместо грубой ткани походного шатра. Так странно отходить ко сну в благодатной тишине, а не под стоны раненых и рев боевых слонов… Вирам закрывает глаза и вновь видит себя там. Там, где небо пылает ярко и страшно до самого горизонта; где алые реки текут по древним камням, оскверняют священные пруды возле храмов и травят самое нутро земли. Там, где на улицах нет числа мертвым, и лишь малая часть их — кшатрии. За мечи и копья в Ниджанге берутся торговцы и ремесленники. В городе мало воинов; его щит — почитаемые святыни и диковинные товары; кто бы осмелился напасть?.. Отцу все равно, что в здешние храмы стекается люд со всех окрестных царств. Все равно, что Просветленные-Самаджхадар считают земли Ниджанга обителью богини Нади, покровительницы всех священных рек. Ниджанг должен пасть, ответив за единственное пораженье царя Адхавана. Поражение давнее, многими забытое, но по-прежнему болезненное для отца… как нарыв. Он так и приказывает Вираму: «Ниджанг – это нарыв, гнойник, язва, безобразный струп на теле прокаженного. Вскрой его, сын, прижги, как лекарь прижигает касание дурной болезни. Привези сюда человека, что оставил не зарастающую рану в моем сердце; привези его мне живым!» Вирам делает судорожный вдох. В груди тоскливо ноет и тянет, под веками все ярче проступают виденья мертвых глаз, застывших в страхе, неверии, ненависти… И все отчетливей меж ними виденье глаз живых: тех, что навсегда закроются на рассвете, но в памяти Вирама вечно будут пылать яростью, как грозные очи свирепого Анирудхи. Честна ли победа над Ниджангом, если в той войне равный не сходится с равным? Не проклянут ли за это боги?.. Вирам открывает глаза. Теплый ветер негромко шуршит в занавесках, нашептывает добрые сны, приносит с маленького алтаря дым благовоний, на ночь зажженных Махи́ни. Вирам любуется ею. Легонько проводит по мягкости волос — жена не просыпается. Счастливая, что он возвратился невредимым из похода, она быстро засыпает после любовных игр. Сердце бьется ровно, на губах блуждает улыбка… Знает ли Махини, что отец нашел Вираму вторую жену? Не простую наложницу, одну из многих, но жену, ту, что станет младшей царицей однажды? Как сказать ей жестокую правду, как не ранить словом?.. А если же она знает — отчего так спокойна?.. У Махини и Вирама нет детей уже третью весну. Вот почему отец вспоминает о давнем предсказании, сделанном пуджари Хаймалом, вот почему находит Вираму вторую жену. Не из любви к сыну, но для того, чтобы долг наследника был исполнен. Чтобы род царя Адхавана не прервался. Вирам спускает ноги на ковры и устало проводит ладонью по лицу, прогоняя тревожные думы. Эта ночь сводит его с ума. Может, оттого, что он ненавидит возвращаться во дворец, в это змеиное гнездо, где за улыбками и поклонами прячут яд да острые клыки ножей. Может, оттого, что царь Кхарат умрет на рассвете с позором. Вираму невыносимо думать о нем. Он встает с ложа и торопливо одевается сам. Ни к чему звать слуг или будить жену… — Что-то случилось? Не почувствовав рядом его тепла, Махини просыпается. Прикрывает наготу, прижимается со спины, обнимая, целует во впадину между плечом и шеей. — Ничего. Просто дурные сны. Отдыхай и ни о чем не тревожься. Царские темницы встречают Вирама тишиной. Запахом старой крови и редкими огнями, запертыми в железных клетках светильников. Смотрители почтительно кланяются ему, открывают двери одну за другой, пропуская все дальше и дальше, глубже и глубже. Отец зовет это место Башней Страдания, и оно взаправду похоже на башню — только устремленную не к небесам, а в земную твердь. Устремленную к Падале, к ее страшным огненным кругам и демонам, вечно жаждущим свободы и людской крови. Царь Кхарат обречен провести свою последнюю ночь на самой вершине этой перевернутой башни, в сырости и кромешной тьме. — Осторожнее, господин, — предостерегают смотрители: — Это не человек, а дикий зверь, демон!.. Когда мы приковали одну его руку к стене и взялись за другую, он обезумел, сумел как-то вывернуться и даже изувечить одного из нас!.. — Я не боюсь его, — негромко отвечает Вирам. — Оставьте мне светильник и уходите. Заприте за мною дверь. Откроете, когда прикажу. — Он опасен, мой царевич… Запертый в зверинце тигр с вырванными когтями все еще остается тигром… — Такова моя воля!.. Исполняйте! — Как… пожелаете, господин. — Мы сразу же придем вам на выручку, только позовите!.. — Смиренно просим, о царевич, взять кнут, оборониться от этого яростного демона!.. — Я не стану еще больше унижать пленника. Я не войду в его последнее пристанище с кнутом, словно в клетку дикого зверя. Уходите. Оставьте нас. Дверь за тюремщиками захлопывается с протяжным ржавым лязгом. Живой царь мертвого царства, распятый на цепях меж стен своего узилища, поднимает на Вирама тяжелый взгляд. — А ты жесток, царевич. — В голосе Кхарата вместо прежней стали слышится изможденное равнодушие. — Ты лишил меня всего и теперь хочешь лишить последнего — сна перед казнью? — Ты не спал. — Истинно так. Ты, я вижу, тоже глаз не сомкнул… Дурные сны замучили? Мертвые из Ниджанга тревожат? Или же змея вины свила себе гнездо в твоем каменном сердце? Вирам не отзывается. К чему слова, коли оба знают все и без них?.. — Зачем ты явился ко мне? Что тебе нужно, царевич? Нежился бы в постели с женами, цедил бы свою победу из золотых кубков… Почему ты здесь? — Мне жаль твое царство и твой город… — Я не слышу тебя, царевич Вирам. Повтори. — Мне жаль твое царство и твой город! — Голос срывается на крик, а крик разбивается о стены и углы, запутывается во тьме, точно в черной паутине. — Я не желал тебе зла, — торопливо добавляет Вирам. — Не желал зла твоему народу… — Ты не желал мне зла, но приказал убить мою семью! — Цепи трещат, мышцы на руках Кхарата вздуваются; Вираму чудится: еще немного — и на его горле сомкнется железная хватка. — Ты приказал убить их всех, всех до единого! Как смеешь ты приходить сюда?! Как смеешь говорить мне о жалости?! Разве крокодил жалеет антилопу, которую ест?.. — Я не приказывал этого! Я жертва безумных желаний моего отца, как и ты! — Ты лжешь мне в глаза, царевич Вирам. Это низко. Даже для того, чей отец — голодное до чужих богатств чудовище Адхаван. — Я следовал приказу — привести Ниджанг под отцовскую руку. Доставить тебя, о царь, живым в Хосур. Твоя семья… к их смерти я непричастен. Военачальники отца в те дни распоряжались многими жизнями… Разоренный Ниджанг — такая же рана в моем сердце, как и в твоем!.. Клянусь богами, это правда! Царь Кхарат долго молчит, смотрит на Вирама, чуть склонив голову набок. Сейчас он напоминает осторожного тигра, что изучает охотника из своего укрытья. Он будто хочет разглядеть все мысли, пронзить каждую, уловить даже самую малую ложь в словах Вирама… — Ни к чему мне твои клятвы, царевич… Им ведь не под силу обратить время вспять. — Ты не заслуживаешь участи, уготовленной для тебя отцом, — с горячностью произносит Вирам и делает шаг ближе. Между их лицами — едва ли локоть. — Ты хороший человек и хороший царь… За дурного правителя никто бы не сражался так яростно, с его именем на устах не гибли бы… Ни в тот раз, ни теперь… — Коль и впрямь так считаешь — избавь меня от позора. Убей. Сейчас. Я все равно умру на рассвете — так хоть над моей смертью не поглумятся. — Я безоружен. — Истинный кшатрий никогда не бывает безоружным. Или ты не воин, а имя твое — пустой звук? — горько усмехается Кхарат. Уязвленный, Вирам опускает взор. — Я пришел… — Ты пришел сюда поговорить? Скрасить мои последние часы юношеской болтовней? Что ж, ты получил, что хотел. — Кхарат отступает во тьму, насколько хватает длины цепей. Голос его… звучит разочаровано; в нем слышны боль и потаенная мука: — Я считал тебя… благороднее. И сильнее. Видно, ошибся. Что ж, и у крокодилов, бывает, рождаются слабые сыновья… Теперь уходи. Я довольно развлек тебя. Мне придется самому читать по себе молитвы к богине Мараманти, ведь твой отец запретил готовить мою душу к смерти… Стража! Царевич Вирам уходит!***

Далекий край неба — пронзительно-алый, как разлитая по облакам кровь. Брахманы говорят: так всегда бывает в первый из Десяти Дней Покаяния, в день, когда великий господь Дпали, творец мира, нарекает себя добровольною жертвой ради всех людей на земле. Царь Кхарат — жертва иная. Жертва не любви — но звериной, демоновой жадности; и приносит ее — Вирам. Обрекает гордого сильного человека на позорную смерть, чтобы жить самому. Великие боги, оказаться бы сейчас не здесь, не видеть бы!.. Наверное, последнюю просьбу Кхарата надлежало исполнить. Стоило даровать ему достойный конец для воина, но Вирам слишком хорошо знает, что было бы после. На Камень Правосудия перед Дворцом Слонов положили бы его. Хосур не увидит казни пленного царя. Не взревет кровожадной толпою в жестокой радости: отец опасается многого, потому и приказывает устроить «развлечение» здесь, в стенах дворца, для ближнего круга. Чтобы верные помнили свое место… и боялись. Это почти похоже на праздник, что выплескивается из мраморных стен на изумрудную траву. Глазам даже больно смотреть: кругом пестрые одежды, веселые лица, неискренние поклоны и улыбки, яркие опахала… Как будто весь царский двор забывает про время покаяния и поста… Лишь пуджари Хаймал, верховный брахман Толкователя Звезд, является на место казни в скорбно-белом. Тилак-звезда на его сухом морщинистом лбу поставлен не куркумой по обыкновению, а пеплом и белой глиной. — Мне донесли, что ты виделся ночью с пленником. — Отцовский шепот, неотличимый от шипения кобры, вызывает предательскую дрожь в коленях, а его ладонь жжет локоть Вирама даже сквозь одежду. — Тебе стоит больше стараться на ложе, сын, чем ходить по темницам… Хвала богам, отец не спрашивает о сути их разговора. Знает? Притворяется, что знает? Или считает, что со смертью Кхарата все сказанные ими слова обратятся в пыль?.. — Я буду стараться, мой царь. Ради тебя и ради Хосурвара. Жду нашей свадьбы с царевной Сини… — Хорошо! Хорошо! В тебе моя горячая кровь! — смеется отец благодушно: — Когда мне было столько же весен, сколько тебе, я мог любить своих жен и наложниц всю ночь напролет, а с утра отправиться на охоту за тигром и добыть его голову. Вот какая славная горячая кровь течет в наших жилах! Ты похож на меня, сын. Ты станешь великим, клянусь в том богами. Самым великим царем, которого только рождала эта земля!.. Ну, покончим скорей с этим глупым мятежным царьком и пойдем праздновать твою победу. Приведите собаку Кхарата! Приведите моего боевого слона! — Мой царь, — раздается рядом строгий голос пуджари Хаймала: — Я уже говорил тебе и скажу снова: в Десять Дней Покаяния нельзя устраивать казни. Это время печали, скорби и размышлений. Жертва великого Дпали такова, что стоит всех человеческих жизней… Не стоит отнимать даже одну. Даже у врага. — Напомни-ка мне, о мудрейший: ты служишь великому господу Дпали? — Отец не оборачивает и головы к старому брахману, лишь впивается взглядом в приближающегося Кхарата. На место своей смерти тот идет с гордо поднятой головой и бесстрастным лицом. — Я служу Толкователю Звезд с самого своего рождения. Моему царю известно это… — Известно. Тогда с чего ты решил, что господь Дпали разгневается на меня? Ты не его жрец. — Ты умаляешь его жертву, решая казнить этого человека сегодня!.. — Так не смотри на его смерть. Стража! Проводите мудрейшего в храм. Утреннее солнце уже напекло ему голову. И начинайте скорее! На этих словах руки и ноги Кхарата приковывают к Камню Правосудия — так, чтобы не смел двинуться, но мог смотреть в рассветное небо и слышать, как неспешно приближается его палач — редкий белый слон, символ царской власти. Последним, что увидит в жизни Кхарат, будет огромная нога отцовского любимца Сахи. Потом она размозжит его голову, но… зная отца, Вирам думает, что слон сперва переломает несчастному все кости и лишь потом убьет. Взмах руки — и вот уже два погонщика отрывисто приказывают умному зверю сделать то, чему он отменно обучен. Миг — и толстая нога, вымазанная в красной глине, поднимается над Камнем Правосудия. Даже со своего места Вираму видно, что Кхарат не закрывает глаза, только губы шевелятся в беззвучной молитве. По второму знаку… нога опустится. — Довольно! Отведите слона! Вирам не верит тому, что слышит. Отец останавливает казнь?! Сохраняет царю Кхарату жизнь после всех тех жестоких слов?! Прежде… такого не случается, никогда!.. Царь Адхаван не знает пощады, милосердие чуждо его душе, и таким же он учит быть Вирама!.. Что-то будет… — Мудрые говорят: в Десять Дней Покаяния отнимать жизнь — грех. Даже такую ничтожную, как твою. Ты не умрешь сегодня, Кхарат. — Отец подходит совсем близко к Камню Правосудия, а Вирам покорно следует за ним, отмечая про себя, какою страшной яростью искажено лицо пленника. Не получив смерти, даже позорной, он ожидает худшего… и Вирам вместе с ним. — Смерть в день священной жертвы великого господа Дпали сделала бы тебя мучеником в глазах людей Ниджанга. Сделала бы тебя… равным богу для них. Мне не нужны мученики в моем царстве… и не нужны мятежники. Твое имя не станет флагом для них, ибо ты будешь жить. Жить, проклиная каждый день своей никчемной жизни. Отец склоняется так бесстрашно-низко, что не будь цепей — и Кхарат бросился бы на него с отчаяньем дикого зверя, вгрызаясь в горло. — Ты лишился царства и семьи — твоя гордыня всему виной. Теперь же… у тебя не будет и голоса. Ни одно слово больше не слетит с твоих губ, ведь тебе отрежут язык. А еще — оскопят, и более никто не посмеет назвать тебя мужчиной. Лишь рабом. Застывшее, разом побледневшее лицо Кхарата — посмертная маска из алебастра. — Ты… демон, Адхаван. Демон в человечьей коже… — только и может выговорить он. Потом уже, когда стража уводит его, наконец осознавшего свою участь и бьющегося в их руках, как пойманный в капкан тигр, до ушей Вирама долетают страшные проклятья. — В первый из Десяти Дней Покаяния надлежит одаривать храмы… Пусть этот раб станет моим царским подношением. — Голос отца спокоен и даже добр, как у Просветленного-Самаджхадар, собравшего людей для проповеди, но от звука его по спине у Вирама бежит холод. — В какой же храм отдать его, мой царь? — В храм… Кадали. Среди ее жриц, что неотличимы от шлюх… ему самое место.