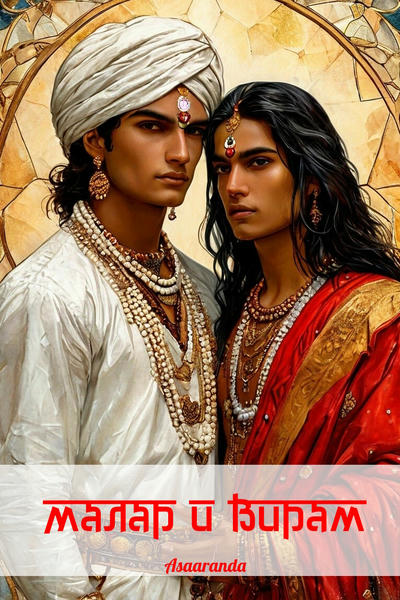

Пэйринг и персонажи

Метки

Описание

Когда боги играют в чатурангу, на кону — людские жизни и судьбы целых царств. Нелегкие времена переживает цветущий Хосурвар: царь мнит себя ровней богам, истинный порядок вещей попран, а тень Войны все ближе.

Одно движенье фигур на доске сплетает воедино две судьбы.

Царевич Вирам, чей путь не ясен даже Толкователю Звезд.

Юный жрец Малар, поправший земные законы одним лишь фактом своего существования.

Суждено ли им удержать Хосурвар от падения в бездну, или их любовь приблизит его конец?

Примечания

Старая идея, которая наконец получает реализацию. Еще одно этническое фэнтези в псевдоисторическом сеттинге, на этот раз — в древнеиндийских тонах.

Посвящение

Маме — с благодарностью за все. И чудесной Meghren, вернувшей мне искру и веру в свои силы.

Глава 4. Тигр, лишенный когтей и клыков

15 февраля 2025, 04:48

Ночь над Хосуром темна и тепла. Едва заходит солнце, иссушающий жар первого из Десяти Дней Покаяния милосердно оставляет городские улицы, но след его еще долго хранят бамбуковые циновки на крышах.

Быстро оглядев задний двор — уже пустынный в поздний час — и приставив лестницу к низенькому амбару, Малар ловко забирается на привычное место ночного бдения. В углу, где плоская глиняная крыша соприкасается с внешней стеною храма, под мешковиной припрятана пара подушек, кувшин с молоком, половина лепешки-роти и фрукты.

Не всегда Малару дозволено участвовать в таинствах: порой во внутреннее святилище Кадали Карунанидхи допускаются одни лишь женщины — как вот сейчас. Парсари Накшадирам и старшие жрицы меняют богине платье: надевают бедное рубище вместо прекрасного алого сари, распускают ее косы и срывают с шеи все цветочные гирлянды, затем бросая их в огонь, — в знак того, что Кадали, вырвавшаяся из столетнего плена, отправляется в долгий путь по миру, дабы найти своего бедного отца, уже растерзанного царем демонов.

За молитвой и долгой переменой божественных одежд они не услышат, как он играет на флейте-ба́нсури, а значит, Малара никто не погонит обратно в душную комнату. Да и как можно спать в такую ночь?..

Взбив подушки, он удобно устраивается в углу. Делает пару глубоких вздохов, закрывая глаза и прислушиваясь к себе. Игра на бансури, священном инструменте, требует такого же сосредоточения, как и большая молитва из двадцати четырех стихов. Расправив плечи, Малар подносит флейту к губам и на пробу извлекает низкий глубокий звук — сперва тот отзывается где-то под сердцем, после — в животе, а потом эхом достигает разума, успокаивая, унося тревоги и печали, как ветер уносит прочь листья, упавшие на поверхность пруда.

Пальцы скользят по отверстиям, нижним и верхним, зажимают их поочередно и вместе, рождая из обыкновенных сур прекрасную музыку. В ней сплетаются ночь, биение сердца и молитва без слов; Малар так поглощен ею, что не сразу слышит иные звуки.

Грубые окрики. Железный стук в ворота.

Каждый преданный знает: храм Кадали открыт страждущим и днем, и ночью; тот, кто жаждет помощи или благословения, всегда получит их, когда бы ни явился на порог земного дома богини… но людям, колотящим сейчас по железным молитвенным дискам, неведомо это.

Они — не преданные, не ждущие света Кадали. Они чужие, опасные люди. Нужно бежать к парсари Накшадирам, а потом будить всех!..

— Откройте! Именем царя Адхавана, откройте!

Со своего места Малару хорошо видно, как отсветы пламени танцуют на белых стенах, как рождают из человечьих теней чудовищ и демонов. Может, это и вправду порожденья Падалы являются к храму, потому и не могут войти!..

Малар вскакивает и, наскоро прикрыв свое убежище, оставив в нем любимую флейту до лучшей ночи, торопливо скатывается по лестнице вниз. Пересекая внутренний двор со священным прудом, он замечает, что младшие жрицы и танцовщицы уже проснулись. Они выглядывают из-за приоткрытых дверей и занавесок; старшие прячут за спинами девочек. Бледные от лунного света, с растрепанными волосами и зябко кутающиеся в дупатты, они похожи на призраков-ветал: тех из них, что суть духи несчастных женщин, лишенных погребального костра, а значит, и покоя.

— Что там, бхаи Малар? Что случилось? Кто так колотит в ворота, когда они открыты?

— Заприте двери и не вздумайте выходить! — кричит он на бегу. — Спрячьте младших! Кадали защитит нас от зла и от дурных людей! Я иду за парсари Накшадирам!

Песнопения и мерный звон ручного колокола слышны даже из-за толстой золотой двери. Густо пахнет благовониями — так сильно, что у Малара начинают слезиться глаза. Распахнуть двери, вбежать — нельзя: внутреннее святилище подобно лону богини, и пребывать в нем дозволено только женщинам, посвященным из посвященных.

— Парсари! Госпожа, срочное дело!

Даже прикосновение Малара к золотым дверям осквернит их; а потому он в волнении топчется рядом, едва не танцует в их солнечных отблесках. Прервать молитву и таинство облачения — преступно, даже для жреца, и Малару остается лишь просить богиню, чтобы парсари Накшадирам услышала.

— Госпожа! Это важно! Чужаки на пороге храма!..

В стенах земного дома Кадали нет оружия, но оно есть у тех, кто так страстно желает войти. Из мужчин здесь — один Малар, но его служение не позволяет прикасаться к стали, несущей смерть; а шестеро храмовых рабов — старые немощные евнухи… Только слово верховной жрицы, рожденной в высшей касте, может остановить недобрых. Только ее слово — и ничье больше.

— Пар…

— Вот раскричался! — В щель между дверными створками просовывается голова тетушки Аркит — очень сердитой. — Что там такое, Пани? Что случилось? Твое счастье, что обряд почти завершили, не то…

— Люди царя. — От волнения у Малара пересыхает в горле. — Стучатся в ворота, требуют открыть. Я велел остальным запереться, а сам помчался сюда!..

— Ну-ка погоди.

Двери захлопываются. Стихает звон колокола, обрывается на полуслове протяжная песня. Через мгновение парсари Накшадирам покидает благословенное лоно святилища, а старшие жрицы следуют за нею — белым клином, как стая лебедей.

— Значит, шакалы Адхавана тявкают у наших ворот? Узнаем, чего они хотят. Прикрой лицо дупаттой, Малар, никто не должен…

— Никто не должен знать, кто я такой, — вздыхает он и послушно набрасывает белую накидку на голову: так, чтобы половина лица оказалась закрыта. Все Десять Дней Покаяния в храме Кадали будут носить скорбную белизну, горюя вместе с богиней по ее отцу, а потом наденут самые яркие сари, широкие ножные браслеты с колокольчиками и много-много золотых украшений — когда воскресший Дпали вернется в пустоту и будет снова танцевать, продолжая творить все сущее.

— Клянусь богами! — Голос за воротами уже мало похож на человеческий и напоминает больше злобный звериный рык: — Если эти двери не откроются, вас всех нарекут изменницами и сожгут!

— Какая же нужда заставила верных львов царя Адхавана ломиться в храм к безоружным женщинам? Ночью?

Парсари Накшадирам в своей ярости напоминает Малару второе воплощенье великой богини — Кадали Муркхаману, Свирепую, ту, что разорвала пленившего ее демона четырьмя черными руками и заточила собственных детей в горах Павалшалл. Верховная жрица выступает вперед с гордостью, с холодным ясным взглядом, не пряча лицо за накидкой-дупаттой. Ее седые волосы посыпаны пеплом, кончики пальцев обмазаны белой глиной. В густой ночи, накрывшей Хосур, ее фигура точно сияет изнутри; будто это парсари Накшадирам — настоящая луна; а та, что на небе — всего лишь ее отражение.

— Мы здесь, чтобы доставить царский подарок. В первый из Десяти Дней Покаяния царь всегда делает подношения храмам!

— Первый день уже закончен. Взошедшая луна ознаменовала второй. Царь оставил наш храм напоследок, как я погляжу, сперва одарив остальные? Или же так долго выбирал драгоценность в своей сокровищнице, что не заметил, как солнце закатилось над Хосуром?

Старшие жрицы смеются. Грозные воины, мгновенье назад сулившие страшную смерть всем служительницам Кадали, пристыженно молчат и переглядываются между собой.

Им непривычно, что слово может имеет бо́льшую власть, чем меч.

— Вы прервали нашу молитву и обряд перемены священных одежд. Гнев Кадали обрушится на ваши головы! Говорите, зачем вы здесь, или убирайтесь!

Вперед медленно выступает командир — одет он получше других, да и держится чуть иначе. С почтением он касается земли у ног верховной жрицы и только затем отвечает:

— Мы всего лишь доставляем подарок, о милосердная парсари. Царь царей, лев из львов, благословенный Адхаван распорядился о нем, когда солнце уже скрылось в пустоте. Мы посыльные и рабы: мы идем туда, куда нам велят, исполняем то, что нам приказывают. Вымоли нам прощение у прекрасной Кадали, о мудрейшая, мы невиновны…

— Хорошо. Я помолюсь за вас. Но помните: Кадали имеет два лика, и каким она повернется к вашим душам — неведомо даже ее отцу. Теперь скажите: что дарит царь Адхаван нашему храму?

По знаку и грубому окрику стражи расступаются, а к ногам парсари Накшадирам… кидают человека в цепях и железном ошейнике. В свете факелов Малар не может разглядеть, молод он или стар, но этот несчастный крепок телом — по-особому, не как простые рабы или неприкасаемые, занятые на самых тяжелых работах.

Пленный кшатрий?..

— Вот раб в помощь вашему храму. Он сильный, для многого сгодится, но пока еще дикий, как только что пойманный водяной буйвол. Его зовут… Кутта.

При звуках имени — нового, унизительного имени, ведь ни один родитель не даст сыну имя нечистого зверя — раб вскидывает голову. Так стремительно и зло, что взгляд его, на миг остановившийся на лице Малара… обжигает, достает до самого нутра.

У него правильные, гордые черты лица под коркой из грязи и засохшей крови. Даже за войлоком спутанных волос виден высокий лоб человека мудрого, а под всклокоченной бородой наверняка скрыт волевой точеный подбородок.

Это знатный человек, глумливо обращенный царской волей в скованного зверя.

— Владыка Хосурвара желает запустить волка в коровник и поглядеть, что будет? — Голос парсари Накшадирам вновь дрожит от гнева. — Вы, пустоголовые болваны, хоть понимаете, кого и куда привели?

— Он не опасен для женщин, госпожа, — спешит оправдаться главный страж и вновь касается земли возле ног парсари. — Осквернить твоих жриц ему нечем — может, одними лишь помыслами, но раб забудет о них, как только вы поручите ему самую грязную и тяжелую работу.

«Что же ты такого сделал?..» — думает Малар, а руки его сами собою складываются для молитвы.

Нет нужды спрашивать, что он совершил. Царю Адхавану не нужен повод, чтобы истязать человека. Только собственное желание.

— Прими дар, госпожа, и мы разойдемся каждый в свою сторону. Прошу тебя. Царский гнев подобен пожару в джунглях: он не щадит никого.

— Хорошо. Храм Кадали принимает этот щедрый дар от царя Адхавана, — важно кивает парсари, пряча за кивком издевку. Повернувшись к Малару, она велит негромко: — Позаботься об этом человеке.

Стражи рывком поднимают несчастного, и, пока он не осел обратно в пыль, Малар осторожно закидывает могучую руку себе на плечо, тревожась, как бы раны вновь не открылись.

— Потерпи немного, — обещает он шепотом, — сейчас посмотрю, что с тобой. А потом мы поговорим. Не бойся, здесь тебя никто не тронет.

Раб по имени Кутта едва ли может держать глаза открытыми, а потому наверняка не понимает, что к нему обращается мужчина.

***

— Осторожно… вот так, хорошо! — Малар помогает несчастному сесть на своем лежаке и прислониться к стене. Кажется, что в руках его оказывается тряпичная детская кукла, а вовсе не воин: настолько податливо и слабо тело. Сколько же мучений он вынес, прежде чем железный рабский ошейник сомкнулся уродливым кольцом вокруг его горла?.. — Не двигайся. Незажившие раны могут открыться. Я сейчас принесу воду и тряпицы, оботру тебя. Не вставай, слышишь? Малара не удостаивают даже кивком головы. Раб смотрит в противоположную стену так сосредоточенно и сурово, будто перед глазами у него — то самое сражение, где его пленили, и теперь битву нужно выиграть любой ценой, дабы судьба переменилась. Малару боязно оставлять его одного, но что поделать?.. Этого человека поручают ему; слово парсари — закон для всех, живущих при храме… Да и никто из девушек тут не справится… Набрав воды из колодца, Малар спешит обратно. С полным тяжелым ведром выходит идти не так-то быстро, но возвращается он… вовремя. — Ты что?! В комнате нет ничего острого, как нет и оружия: брахманам запрещено брать в руки сталь, созданную для убийства, — но пленник находит способ навредить себе даже здесь. Горшок с куркумой для тилака разбит. Пряный порошок рассыпан у изголовья. В дрожащей руке с напряженными мускулами зажат острый треугольный черепок… и пленник режет им себе горло. Малар тут же бросает ведро. Вода расплескивается на босые ноги, жалит холодом ступни, но Малар не чувствует. Он кидается к лежаку — и завязывается яростная борьба. Куда только исчезает та слабость, куда пропадает безволие!.. Воин всегда остается воином, оттого рабство для этого человека страшнее, чем грех самим собой оборванной жизни. — Отдай! Так ты себе не поможешь! Только навлечешь гнев богов! Малара не слышат. За глупый черепок с ним дерутся с отчаяньем зверя в западне; выкручивают руки, душат. В какой-то миг его прижимают к полу, и лица их оказываются одно против другого. В глазах у пленника разлита ярость демона. Слепая ярость, что требует себе жертву, и Малар вот-вот станет ею. Узлы белого сари разорваны, штаны-дхоти скоро соскользнут с бедер; он останется совсем нагим и беспомощным… Это… как оказаться на земле под голодным тигром, с чьих клыков уже каплет кровь. У этого человека кровь беспрестанно каплет из шеи, каплет точно на лоб Малару. Священный лотос Кадали смыт. Теперь Малар отмечен другим знаком: знаком принадлежности не божественной сути, но человеческому отчаянию. — Ос… та… новись… Пережатое горло едва ли может хрипеть, а из чужого доносится только рык; звериный рык, полный боли. Малар знает: боль настоящая, глубинная всегда забирает человеческое первым; она лишает речи, осмысленного взгляда… Только победив боль, можно победить ярость, затушить ее жестокое пламя, но как?.. Хватка на шее все не слабеет, а собственные силы тают. Перед глазами уже пляшут темные пятна. Собрав в себе последние крохи жизни, подавшись вперед, Малар просто обхватывает вихрастую голову невольника, прижимает к своему худому плечу и принимается читать мантру Умиротворения — до тех пор, пока могучие руки не отпускают, пока не слышится глухой стук несчастного черепка об пол. Тяжелое жилистое тело откатывается в сторону — но и только. Несчастный не в силах подняться на ноги, ведь всю свою жажду жизни он тратит на бесполезную борьбу, что завершается ничем. Он лежит, повернувшись к Малару спиной, и, кажется, беззвучно воет: плечи едва заметно дрожат. Сейчас, охваченный ненавистью и… жалостью к себе, он еще опасней, чем прежде… но, может, как раз теперь он послушает? — Я не желаю тебе зла, — негромко выговаривает Малар. Садится кое-как, оправляет одежду. До тигра, лишенного когтей и клыков, не дотрагивается, ибо тигр всегда остается тигром, но заверяет ласково: — В храме Кадали никто не причинит тебе боль. При этих словах пленник встает и теперь глядит на Малара не затравленным зверем, но по-господски сверху-вниз, как на червя, раздавленного слоном. Малар спешит подняться следом: кто знает, на что еще способен воин, даже закованный в цепи? Само его тело есть оружие, его взгляд ранит глубже меча. — Ты меня понимаешь? Степенный и гордый кивок становится ему ответом. — Хорошо. Тогда я скажу еще раз. Ты в земном доме Кадали, и здесь тебе не причинят зла. Мое храмовое имя — Мачапатта Малар, но ты зови меня просто Малар — все так зовут. Я принес воды, чтобы омыть твое тело, потом целебными настоями затворю твои раны. Я не враг. Я не сделаю больно. Поверь мне. Прошу. Пленник — даже в мыслях Малар не хочет звать его «Собакой» — устраивается на лежаке, морщась от боли, и складывает руки на груди в точности так, как жрецы Маранамти кладут руки мертвецам на погребальных кострах. Взгляд, пустой и ко всему безразличный, он устремляет в потолок: не хочет встречаться глазами, не хочет открывать то, что на душе. Подтащив ведро поближе, Малар садится на пятки рядом с ним. — Убери руки. Вот так. Первая тряпица, обильно смоченная водою, скользит по плечам и груди, осторожно стирает грязь и засохшие потеки крови. У этого человека много ран от тяжелого беспощадного кнута, которым бьют быков, рабов… и пленных. Есть шрамы от мечей — старые росчерки светлой кожи. Есть прижженные следы от стрел. Он не боится смерти, не боится огненных кругов Падалы и ее демонов — потому-то на его теле столько следов. Сколько битв он прошел? Сколько выиграл? Вопрос все вертится на языке, но Малар не решается задавать его. К чему ворошить угли прошлого, коли настоящее превращает славного кшатрия в раба?.. Сколь бы ни были велики его победы… единственное пораженье перечеркивает их все. — Дхоти. Помочь тебе снять? — почти шепотом спрашивает Малар, и притихший до этого мига пленник ярится снова. Хватает его запястье — страшно, до боли — отводит от себя с грубой силою, не ломая лишь чудом. Скалится: по-зверьи, по-тигриному, как будто и правда он — хозяин джунглей, угодивший в западню… Если подумать, если примерить на себя его одежду… что есть храм для него, как не западня? Он всяко лучше, чем застенки, и все же… — Тогда сам. — Малар всовывает тряпку в его пальцы, скрученные судорогой гнева. — Каждый в священном доме Кадали должен содержать себя в чистоте. Я… могу отвернуться. Потом принесу настои и мази. На твоем теле хватает свежих ран, о которых никто не позаботился. Если забьется грязь… Несчастный сердито мотает головою, веля ему замолчать, и Малар повинуется. Садится к лежаку спиной. Доверяет слепо тому, кто в один миг может задушить его цепями и сбежать… но отчего-то не делает этого. Шуршит ткань некогда белых дхоти: хорошая, крепкая, дорогая ткань, — потом становится слышно, как тряпица остервенело трет одно и то же место, будто хочет проделать в нем дыру. До ушей Малара доносится странный звук: не то рев, не то стон, не то плач. Он осторожно поворачивается — только половиной тела, готовый тут же отпрянуть, — и видит, что стражи не врали. Этого человека… насильно и жестоко лишили того, что делало его мужчиной. Совсем недавно. На месте его мужества — жестоко прижженная рана, уродливый свежий рубец; и его трут, трут, трут до проступившей свежей крови, до железистого тяжелого запаха, повисающего отравой в духоте ночной комнаты. — Прекрати! Малар пробует перехватить руку, но получает затрещину такой силы, что валится на пол, распластываясь перед собственным лежаком, как перед статуей Кадали. Губы, кажется, разбиты… — Прекрати! Ты себя убиваешь! Я… могу помочь! Невольник замирает, как растерявшийся пес, у которого прямо из-под носа пропала добыча. Смотрит недоверчиво, тяжело дышит, широко раздувая ноздри и открывая рот: в комнате так душно, так сильно пахнет кровью, что даже ему нечем дышать. Тогда… Малар видит еще одно ужасное повеленье царя, начертанное на этом истерзанном теле; понимает, отчего несчастный не произносит за всю ночь ни слова. Языка у него тоже нет. — Я могу помочь, — повторяет Малар, уже тверже. — Я не в силах вернуть то, что у тебя отняли, но могу прогнать боль. Раны зарастут хорошо, более не потревожат. Позволь мне осмотреть. Позволь помочь. Ему… неожиданно позволяют. Тот же сухой настороженный кивок — и родимые пятна-лотосы, священные знаки Кадали, вспыхивают на Маларовых ладонях ровным золотым светом. Исцеляют раны тела, а с ними, верно, и незримые раны души, ведь широкая грудь вздымается теперь спокойней, пелена ярости спадает с глаз. В них больше не плещется отчаянье изловленного зверя: есть что-то иное, болезненно-трепетное, чему еще нет названия… В тело, изломанное, истерзанное, но все еще сильное, возвращается человек. Несчастный, но по-прежнему волевой, упрямо стремящийся жить человек. Малар вдруг чувствует прикосновение к губам. Большой палец — мозолистый, сильный, привыкший к мечу — стирает подсохшую кровь. От этого странного жеста приязни-благодарности-извинения… что-то рвется в груди, лопается, как лопается перезрелый плод, надолго оставленный под солнцем. Оглушительно. С треском. — Теперь… теперь настои и мази, — говорит Малар, не узнавая собственный голос. Он встает, неуклюже запинается в складках сари, будто надевает его впервые, и под пристальным взором шагает к полкам со своими запасами. Нужно будет пополнить свежими травами или сходить в лавку, или уговорить тетушку Аркит поделиться ее сборами… Они всегда нужны — для жителей окраин Хосура, а теперь — и для этого человека. Сердце стучит на всю комнату ритуальным барабаном. — Когда рассветет, — обещает Малар, затворяя на крепкой спине последний свежий рубец, — пойдем в город. Снимем у кузнеца ошейник и цепи; купим подходящую одежду — получше той, что на тебе… А потом я принесу бумагу и чернила. Расскажешь, кто ты и откуда. Ты ведь… умеешь писать? Скривленный в болезненной усмешке рот красноречивей тишины. Он умеет. Для человека из высокой касты позором было бы не уметь. — Я… не буду звать тебя Куттой, как сказали царские стражи. — прибавляет Малар. Еще раз — последний — накладывает руки, делясь исцеляющим светом Кадали. — Это не имя для воина. Я хочу знать имя твое настоящее… Теперь — спи, спи спокойно и крепко. Ты под защитой богини. Дурные сны обойдут тебя стороной в ее земном доме. Рыжее пламя, танцующее в маленькой лампадке-дийе, гаснет от его легкого дыхания.***

— Светоч Кадали! Мира тебе! — приветствует кузнец Камал и, мигом оставив работу, почтительно касается земли у Маларовых ног. — Что привело ко мне благословенного? Только скажи, я все сделаю! — Можешь снять ошейник и цепи с этого человека? — Малар отходит в сторону и мягким кивком показывает пленному кшатрию выйти вперед. При свете дня и с залеченными ранами он выглядит чуть лучше, чем прошлой тревожной ночью, но зверь по-прежнему силен в нем. Жестоко побитый, изувеченный дикий пес скалится со дна его темно-желтых глаз, так напоминающих глаза тигра. Каждое его движенье — боевая стойка в ожидании врага или нового удара. Не-Кутта мрачно глядит на Камала, Камал боязливо глядит на Не-Кутту, как на беглеца из рудников, а в кузнице вдруг становится слишком дымно и жарко, и Малару уже почти нечем дышать. Так бывает перед грозой. Или пыльной бурей. — Я бы помог, господин, да… — Камал чешет затылок. Со страхом, неохотой, с дурными мыслями, которые он силится держать при себе, но которые все равно слишком отчетливо заметны Малару, он добавляет: — По нему ж видно, что раб беглый! Кто там знает, что он вытворил… На руки вон глянь: ему шею свернуть — как тростинку переломить! Поостерегся бы ты, Светоч, не хватит твоего огня на каждого… Такие вот, как он, люди доброе твое сердце живьем из груди выдерут да сожрут на твоих же глазах!.. Может, его люди царевы ищут, а у меня, сам знаешь, семья! Помогу вам на беду свою — да и оставлю жену вдовой, а детишек — сиротами! Малар не любит, когда человека судят по одному лишь облику, потому изрекает строго: — Царь подарил этого человека нашему храму, но в храме Кадали нет места цепям, ошейникам и клеймам. Приглядись внимательней, Камал: он воин. И воином останется. Его тело растерзали по царскому приказу, а вот душу растерзать не сумели. Я за него поручусь, если ты боишься. Моему-то слову поверишь? — Я не боюсь, Светоч! — горячо уверяет Камал и широкой сильной ладонью утирает пот и сажу с лица. Могучий кузнец, чьи руки сами напоминают молоты, кажется Малару в это мгновение ребенком, уличенным в чем-то дурном и глупом. — Я опасаюсь только. Более за тебя, чем за свою жизнь. Моя — она же и медяка не стоит… Как и все жизни в этих трущобах. — Жизнь — бесценна, — возражает Малар и складывает ладони в молитвенном жесте. — Это надлежит помнить каждому человеку, в какой бы касте он ни родился. Скажи: возьмешься за работу или нет? — Возьмусь. Эй, как тебя! Поди сюда! Не-Кутта долго смотрит на свободные запястья и ступни, трогает шею, натертую злым железом до красных полос с содранной кожей. Не верит, хмурится, странно смотрит на Малара, точно ждет подлости, удара, жестокого слова. — Я не могу сказать, что ты свободен. Цепей больше нет и никогда не будет — клянусь в том священным лотосом Кадали!.. — но, если попробуешь сбежать, люди царя найдут тебя. «Легкой смерти они не подарят». Невысказанное застывает в дрожащем мареве оживленной улицы, а после разбивается о глиняные стены бедняцких домов и утомленные жарою лица. Хосур многолюден даже под палящим солнцем: обоих вскоре подхватывает людская река и несет дальше, дальше… Не-Кутта хватает Маларову руку, не в силах противостоять бурному течению. — Теперь раздобудем тебе одежду! — Малару приходится почти кричать, чтобы его услышали. — И, боги, нужно сделать что-то с твоими волосами и бородой, не то малые птицы решат, что на твоей голове можно свить гнездо!***

Не-Кутта долго смотрит на свое отражение в поднесенном серебряном зеркальце. Хмурится — не от недовольства, но потому, что видит себя прежнего, и душеная боль возвращается в сердце его с новой силою. Он грубо возвращает Малару зеркало, а затем отворачивается, сердито сверкнув глазами. Не хочет показывать слабость, позорную для кшатрия. Им обоим известно одно: он больше не кшатрий. Лишь храмовый раб, пусть наконец и одетый достойно. — Расскажи о себе, — просит Малар, усаживаясь против него на голый пол. Придвигает поближе дощечку, бумагу и чернила из древесной сажи, разведенные подслащенной водой. — Кто ты? Откуда? Как тебя зовут? Пленник долго разглядывает свои жилистые сильные руки, прежде чем взяться за писчие принадлежности. Потом быстро выводит: «Я из царства Ниджанг. Мой город разорил твой царь». — Я слышал об этом… Нашей госпоже Кадали противны всякие войны, хотя муж ее — свирепый покровитель кшатриев Анирудха… Мне жаль твой город!.. Пусть Маранамти будет милостива к мертвым из Ниджанга, пусть в ее садах будет вдоволь хорошей пищи для них… Тебя взяли в плен в бою? «Да». Малар думает, что хотел бы услышать его голос. Каким бы он оказался? Суровым, мягким? Звучал бы горделиво, хрипло, отрывисто? Боги, сколь многое можно было бы узнать, если бы не злой приказ безжалостного царя! Насколько… легче было бы коснуться этой души, унять ее боль!.. Речь есть то, что идет прямиком из сердца, письмо же — слова, составленные по велению разума; они отличны друг от друга, как земля и небо, пламя и вода… Письмо редко выдает искренность души. Так как же разглядеть ее? Как помочь?.. Разволновавшись, Малар быстро облизывает пересохшие губы. — Как твое имя? Ты помнишь его? Ночью я уже сказал, что не стану звать тебя Куттой, но мне нужно имя, чтобы говорить с тобой. Пленник колеблется: знает из священных книг, что имя дает огромную власть: над человеком ли, богом, демоном… Он хмурится и, наконец решившись, неохотно пишет свое имя: «Кхарат». Красивое, хорошее имя для воина. Кхарат взаправду силен и тверд духом, ведь он все еще жив… и хочет жить. Вчерашняя ночь с порезанным горлом и увечьями самому себе — лишь приступ злого черного отчаянья, ибо такие люди не умирают, сперва не отомстив. Суровый взгляд прожигает Малара насквозь. Ему кажется: Кхарат может читать его мысли как книгу из пальмовых листьев, не имеющую замка. На бумагу ложится торопливо выведенный вопрос: «Что со мной будет?» Малар несколько теряется: такой напор ему непривычен. Приходится осторожно подбирать слова, еще осторожней, чем в проповедях перед бедняками Хосура: — Я уже говорил: тебе ничто не грозит в нашем храме. Парсари Накшадирам, верховная жрица, поручила тебя мне. Я буду тебя лечить, а потом, когда ты окрепнешь, найду какую-нибудь работу. «Что я буду делать?» — Твое тело хорошо сложено, оно сильное… — Малар отводит взгляд, чувствуя, как загораются щеки. Даже изувеченный, Кхарат — красивый и гордый человек, а Малар научен видеть и ценить всякую красоту. — И все же, любая грубая работа унизит кшатрия, ибо ремесло у него одно — война… Вот что! — вдруг с радостью восклицает Малар и звонко хлопает в ладоши: — Ты пишешь куда красивее меня: наверное, твои родители не поскупились на хороших учителей в своей время… Так вот, в нашей сокровищнице хранится множество древних трудов, и, пока их не пожрало время, стоило бы переписать их мудрость в назидание тем, кто придет после нас… Согласен? Кхарат не разделяет его веселья, но ухмыляется криво и нарочно выводит слова на бумаге самыми ужасными и корявыми буквами, недостойными даже ребенка: «Тебя не накажут за такую вольность? Верховная жрица навряд ли видела меня писцом». Малар смеется и, опустив глаза, в волнении теребит жемчужные бусы на груди: — С парсари я объяснюсь. Не тревожься за меня. Какое-то время они просто сидят друг против друга, словно старые знакомые, поделившиеся всеми новостями, которые только смогли припомнить. Потом Кхарат, вновь взявшись за бумагу, выводит: «Почему мужчина служит в храме той, кому служат лишь женщины?» Малар с самого начала их странного знакомства ждет вопроса об этом, но рассказывать всегда нелегко. Немногие поймут. Немногие примут. Он прикрывает глаза и складывает пальцы на обеих руках в мудру знания: она всегда помогает прогнать тревогу, успокаивает сердце. За циновкой из раскрашенного бамбука, что заменяет Малару дверь, слышен негромкий гул храмовой жизни: младшие девочки учатся танцевать под бой барабанов-мридангам, звучит строгая молитва перед священным прудом, а кто-то на кухне визгливо бранится на кривые руки и пустую голову — тяжелый угольный запах подгоревших роти долетает даже до уединенной Маларовой комнатки. — Я родился в семье простых гончаров в месяц Кадали. В последние его мгновения. Отец и мать так ждали первенца, что осмелились нарушить царский закон. Они не убили меня, не отдали на воспитание хиджрам… Даже солгали деревенскому старосте о времени моего рождения!.. До десяти весен я жил как обычный мальчишка: следил за скотиной и птицей, учился у отца ремеслу… «А потом?» — Потом, — вздыхает Малар, — в нашу бедную деревню прибыла парсари: отбирать новых девадаси для храма. Мы столкнулись днем у реки, когда я набирал глину по отцовскому поручению, а ночью… ночью я уже ехал в ее паланкине в Хосур. — Видишь? — Малар поворачивает ладони так, чтобы Кхарат мог хорошенько рассмотреть родимые пятна. — Это знаки Кадали. Похожи на лотосы, ее священные цветы, правда? Я родился таким. Уже с ними. В этих знаках сокрыта великая сила: это она облегчила твою боль прошлой ночью. Но… во власти ее не только лишь дар врачевания. Прикосновение этих рук, — шепчет он едва слышно, — может испепелить человека заживо, если я того захочу. Чуть помолчав и опустив голову ниже, Малар продолжает: — Никто, кроме парсари Накшадирам, не знает, но тебе я расскажу. Когда меня мальчишкой привезли в Хосур из родной деревни, то перво-наперво отвели не сюда, а в храм Толкователя Звезд — чтобы верховный брахман посмотрел мою судьбу. Он увидел, что мне уготовано нечто особенное. Сказал: я рожден, чтобы сделать великим одного царя. А вот какого… когда… Этого пуджари Хаймал не разглядел. Теперь я терзаюсь этим знанием почти каждую ночь. Уже семь весен подряд… Кхарат в мгновение ока изменяется в лице. Даже в полумраке тесной Маларовой комнатушки заметно, как он бледнеет. Аккуратно подстриженная борода, усы и волнистые, до плеч, волосы будто напитываются тьмою, собрав ее со всех углов, а глаза… Прошлой ночью в его глазах плескались ярость и боль, но никак не безумие. У Малара вмиг холодеют руки и ноги. В комнате с ним — все еще тигр. Не человек. — Что? Что с тобою? — спрашивает он, едва справляясь с собственным голосом. — Раны открылись? Или мои слова напугали тебя? Кхарат мотает головой и что-то быстро пишет. Затем показывает лист Малару, едва не швыряя в лицо. Слова, начертанные на нем, таковы: «Я не был простым воином Ниджанга. Я был его царем».***

— Малар! Бхаи Малар, куда ты? Постой! К пуджари нельзя! У него… Малар так взволнован открывшимся ему, что без сожаления отталкивает с дороги Ранджита — личного служку пуджари Хаймала, что едва ли старше его самого. «Сбылось. Сбылось, сбылось!» — Да стой же ты! — Опомнившийся Ранджит ловит его за руку, но Малар выскальзывает из хватки танцующей змеей. «Нужно сказать ему. Быстрее сказать!» В просторных покоях пуджари среди подушек сидит знатный гость. Малар узнает его сразу же: тот самый царевич, покоритель Ниджанга. Человек, что отнимает у Кхарата все. Малар отвечает презрительно вскинутой бровью на его удивленный, слегка растерянный взгляд. Потом царевич узнаёт его тоже. Единственного, кто не поклонился ему на площади. — Гуру, мой господин! — Вбежавший следом Ранджит бросается на колени, прижимаясь лбом к холодному мрамору. — Простите жалкого слугу, я пытался его остановить, клянусь богами!.. — Встань-ка, встань! — благодушно велит пуджари. Ранджит покорно поднимается с колен и пятится к выходу, беспрестанно кланяясь. — Верно, у тебя очень важное дело ко мне, Мачапатта Малар? Или же ты явился по приказу своей парсари, моей возлюбленной сестры? Как видишь, у меня гость, и ты прервал нашу беседу… — Я не хочу отнимать у тебя драгоценное время, о Прозорливый из Прозорливых… Равно как и у твоего гостя, — Малар касается лишь ног пуджари, а царевичу даже не кланяется. — Отнимать претит моей душе, хотя другим это бывает в радость. Я здесь только для одного, мудрейший: поведать, что твое предсказание для меня сбылось.