Пэйринг и персонажи

Метки

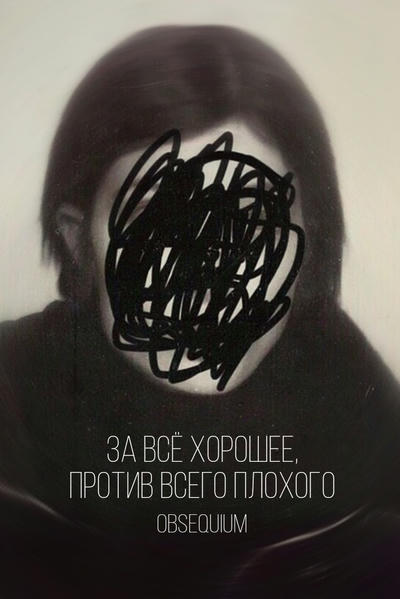

Описание

Откровение пробрало до дрожи. Дима чувствовал, как потряхивало. Сдавливало прессом из заблокированной, запрещённой слабости. Показалось, что даже протрезвел мгновенно – картинка стала удивительно чёткой. Тёмно-карие гипнотизировали голубые. Вздох – молчаливое общение.

Обещание быть живым.

Посвящение

Всем, кому Дима полюбился не меньше моего.

⬧

14 января 2025, 12:42

Говоришь,

какой след остался

От твоего пребывания

в этом моём мирке?

Какие такие

мои правила исчезли

После пустой дороги туда?

Все.

Среди бардака, существующего в тесной кухне уже несколько дней, она в своём красном платье смотрелась инородно и неподходяще. Дима, проведя ладонью по вихрастой голове, потерянно моргнул: не исчезла. Осталась стоять в дверном проёме, сжирая чернотой глаз и придавливая теснотой невысказанных слов. — Ты так сопьёшься. Дима промолчал. Когда она подошла ближе и уместилась на соседнем стуле, продолжая игру в гляделки, Дима снова промолчал. Слова слипались, чтобы в итоге раствориться окончательно и осесть в душной комнате звоном рюмки. Стыдно не было. Уж точно не перед ней, так сильно похожей на покойного брата. Чем больше Дима смотрел на неё, тем больше схожести видел. И в левой части груди сердце беспокойно металось. Улыбка — защитный механизм. — Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт, Саш. Не мной придумано. — У меня один уже так помер, — она не давала ни успокоить, ни заверить, что всё будет в порядке. Потому что понимала: не будет. И это понимание толкало Сашу к действию: не реветь по три часа в подушку, оплакивая Макса, которому уже плевать, а прийти к тому, кто ещё жив и существует на одной только мысли о мести. Саша видела, как за нескончаемой болью, за огромными её волнами, сносящими на своём пути любую преграду, что-то тускло мерцало. Не маяк — путеводная звезда, сорвавшаяся с неба вместе со всеми надеждами на нормальное — даже не светлое — будущее. Дима не нуждался в утешении, но прояви она его — не стал бы ни рычать, ни отталкивать. Однако Саша замерла на месте, как восковая фигура, и не двигалась. Смотрела только на него с тягучим ожиданием. Дима, сбивая зрительный контакт, зажмурился до пляшущих точек под веками. Врос пятками в холодный пол и не нашёл ни сил, ни желания двигаться. Саша не требовала чая с конфетами, и Дима в глубине души был ей искренне благодарен. Функционировать для него сейчас — нечто заоблачное, сравнимое с неподъёмной тяжестью, вдруг навалившейся на плечи. Восприятие жизни исказилось. Из конкретного осталась Саша — вполне себе реальная, не разбегающаяся кругами по воде, чётко обозначившаяся. Не бросающая в моменты беспросветной потерянности. — Я окно открою, ладно? Запах… — Открывай. Два раза повторять не нужно было. Свежий воздух, проникший в комнату, буквально вынудил глубоко вдохнуть — попытка зацепиться за нечто спасательное на уровне рефлекса. Дима смотрел на неё мутно и немигающе. Как олень, что замер в свете фар. Женская фигура в его холостяцкой берлоге — инопланетно-сказочная марь. — Продует же, — Дима отмер, бегло осознавая, что засмотрелся. Лицом к нему Саша не поворачивалась. — Заболеешь. Макс бы голову открутил. Мысль сопроводилась болезненным смешком и уколом в подреберье. Макс уже ничего не открутит. Ничего не сделает. И Диме, осознававшему такую простую истину, плохо. Его тошнило подавленной агрессией и дёргающим нутро пониманием: крепкой опоры не осталось. Ни у него, ни у Сашки, только-только окончившей учёбу. Бесконечная потерянность. Не будь отрезвляющей мысли о возмездии — сам бы вышел в оконную раму. Вина плелась за ним следом, опутывала руки и ноги, пережимала глотку. Отзвук мысли — пустая надежда на обретение покоя. Сними он и с Михалыча, и с его людей кожу живьём — обязательно станет легче. И дышать можно будет полной грудью, переваривая простую истину — не отсиделся в стороне, как последняя падаль. Постарался сделать хоть что-то. Заслужил спокойное существование и мерное ковыряние ранок-гнойников-царапин. — Ты зачем Соню в это втягиваешь? — она повернулась к нему — резкая, как «нате!», — и Дима ощутил вину вперемешку с искренним недоумением. Не делал ничего, но уже принял на свои плечи груз чужого обвинения. Не унесёшь. — Она сама не своя ходит после этого всего, а тут ты со своей местью. Мститель, прости Господи. — Не капай, — затаённая злоба колыхнула радужковую синь. Дима, пошатываясь после выпитого, поднялся. Саша встретила его ответный напор без доли страха. — Никого и ни во что я не втягиваю, Саш. Сонька сама захотела, — запихивая ноги в домашние тапки, он подцепил длинными — дрожащими — пальцами полупустую пачку сигарет. Доковылял до окна, подкурил. Саша сморщилась сразу же, как только едкий дым дошёл до неё. Вгляделась в заученный профиль: помятый, небритый. Щетина наверняка неприятно колола кожу. Грудную клетку передавила одна и та же боль — острая, выламывающая. Дима весь — сплошной сгусток злого отчаяния, истеричная оголённость. Саша — дрожащее смирение. Попытка принятия суровой действительности. Отсутствие борьбы. Дима понимал, но не принимал. — А за брата твоего они ответить должны, — надтреснутость резала перепонки хрипом. Затяжка принесла болезненность в лёгких. — Он, значит, будет в коробке деревянной лежать, а они… А я? — …жить спокойно? Не будет этого, Саш. Я не дам. — Ещё один с «я за всё хорошее, против всего плохого», — её ирония неприятно ковырнула гулко стучащее сердце. Дима прокрутил в пальцах сигарету. Взгляд ощущал кожей — сам не смотрел. Висок — место, которое Саша сверлила темнотой зрачков — неприятно пульсировал. — А толку? Я не маленькая, меня обвести не получится. Её рука обожгла открытое плечо, с которого съехала лямка майки-алкоголички. Дима дёрнулся, будто ударило током. — Одного я уже потеряла. С тобой так не хочу. Откровение пробрало до дрожи. Дима чувствовал, как потряхивало. Сдавливало прессом из заблокированной, запрещённой слабости. Показалось, что даже протрезвел мгновенно — картинка стала удивительно чёткой. Тёмно-карие гипнотизировали голубые. Вздох — молчаливое общение. Обещание быть живым. — За тебя мама волнуется, — Дима сгрёб её в охапку, едва не переломав пополам. Саша ткнулась лбом в плечо, зажмурилась. — Жалуется, что не заходишь. Дима молчал. Гладил с тянущейся тоской густые волосы, подстриженные под каре, и молчал. Широкая ладонь уместилась на затылке. — Нине Фёдоровне передай, что обязательно заскочу. Как время будет. — А оно у тебя будет? Он ничего не стал обещать. Саша поняла. Отстранилась, ведомая страхом за жизнь ещё одного близкого человека, и нашла в себе силы улыбнуться: широко и поддерживающе. Бегло оглядела кухню: немытая посуда складировалась в раковине, по полу были разбросаны полупустые бутылки, на столе — белые лотки из-под лапши быстрого приготовления, сложенные не в хаотичном порядке — аккуратной пирамидкой. Попытка поддержания хотя бы минимальной чистоты позабавила. И окурки. Нескончаемое количество окурков. Саше подумалось, что он разом скупил всевозможные сигареты из ларька через дорогу. — У тебя пакеты для мусора есть? — Есть. — Тащи. Разгребать твои запасы буду. Дима не противился.***

Где-то на втором часу уборки Дима полупротрезвевшей головой дошёл до одной мысли: Саша, разодетая в его футболку и растянутые домашние штаны, которые пришлось подвязать, не выглядела чем-то чужеродным. Её образ укладывался в сознании с удивительной простотой: будто она, резвая и везде успевающая, топящая свой внутренний надлом в работе, всегда здесь была. Всегда приходила вот так, оставалась, варганила поесть. Чтобы он, не подходивший к плите уже чёрт знает сколько, не двинул копыта. Если ты помрёшь, кому я на нервы действовать буду? Дима давил улыбку. Действительно, кому? Ответа Дима не находил, у Саши не спрашивал. Незачем. Макс однажды сказал: мой дом — твой дом. И больше ничего не менялось. В семью вписался без проблем и напрягов: идеальный пазл, дополнение к общей картине. Диму приняли все — даже наглый кот, прославившийся своим гадким характером на весь подъезд. Про Сашку и говорить не нужно было: светилась вся, когда он на пороге вместе с Максом появлялся. Скрывала это, правда, за дружественными подколами. Дима чувствовал, но держался на расстоянии: ближе очерченного Максом не переступал и к себе не подпускал. Саша сильно не страдала — была не того склада. Макса, постоянно твердящего, что сестра должна «нормального пацана найти, не такого» рядом больше не было. Но вместо тяги к действиям — тянущаяся за грудиной пустота. Даже если Саша и нравилась — в глубине души это чувство мелькало, сводило мышцы и сдавливало кровоток, — Дима считал, что надеяться на что-то не стоило. Ни на грамм. Ни на крупинку. Песчинки чувств — и те вон. Он обещал позаботиться, защитить. Не справлялся. Контроль под пальцами трещал и разваливался. Всё катилось в никуда. То, что ещё вчера помогало сохранить уверенность, сегодня — ящик сомнения, в котором разлагались чужие тела. Принципов не было. Макса не было. Прошлой жизни не было. А Саша — была. Живая и настоящая. Сидящая под боком. Трогала-гладила-касалась. Дима, смиряясь, по кровати растёкся. — Ну чё ты со мной так? Не мелкий. Она никак не отреагировала. Дима, иного и не ждавший, тоже притих, замыкаясь в водовороте мыслей. Стыд вспарывал глотку ножом, разрезая ткани и мышцы. Желание побега от себя росло, но ещё сильнее хотелось отплатить тем, кто ребят положил. Выпотрошить, вывернуть изнанкой, кровавой мясной наружностью. Убедиться, что под покровительством Михалыча никакие они не всесильные — тоже из плоти, тоже внутри с органами, которые можно выдрать, вытащить, покрутить в руках и рассмотреть. Положить на пороге дома Михалыча в подарочной коробке. Того кудрявого барана, что Диму пришить захотел, оставить без башки. Перевязать красивой ленточкой и положить рядом с коробкой: пусть все видят, что жигалинские — не больше, чем обычная шушваль, способная только на беспредел. Диму мелко колотило. Саша дрожала вместе с ним — сильная, но сгибаемая. Пусть и строила из себя полную противоположность. Прямота — Максова черта. И глаза его, и чернь волос. Диме тяжело на Сашу смотреть и не испытывать стыда. Решимость выкручивала здравость. План был намечен весьма условный, но в его выполнении Дима не сомневался: Первое — отмщение, к которому нужно подойти с холодной головой. Второе — присмотреть за Сашей и её матушкой. Мужика в доме больше нет. Дима — единственный, на кого можно было положиться. И он Максу обещал. Давно — может, с год назад, — но обещал. Сонька — другой вопрос. Она — не человек даже; тень себя прежней. Потерявшая силы оболочка. Глядишь, лучше будет, если она непосредственно во всём этом поучаствует. Успокоится, отойдёт. Не выживет — печально, но это её выбор. И Дима, пусть и пытался отговорить поначалу, очень быстро сдался. Мысль втекла в голову просто и быстро: он такого права не имел. Никто не имел. И Саша — божий агнец — пришедшая выручать и отговаривать, сама не понимала, что тратила время, а оно — ценный ресурс. — Я по нему очень скучаю, Дим. А я хочу, чтобы твари, сотворившие это, понесли наказание. — Это… Очень тяжело, — честность заключалась в оборванном всхлипе. Саша держала в руках последние нитки самоконтроля, которые вот-вот могли оборваться. Дима молчал, слушая её дыхание в полумраке комнаты, и макушкой ощущал треплющие прическу пальцы. Саша за него цеплялась. — Мама… Ты же знаешь, она у меня чувствительная очень, — прикосновения остановились, преломляясь. Дима и слова не проронил, хотя сжатые у корней волосы — больно. — Так она после новости о его смерти три дня из комнаты не выходила. Ком застыл внутри, становясь нарывом. Бессильная — пока что — злоба туманила порушенное сознательное. — Я за неё очень боюсь. И за тебя. И за себя, знаешь, тоже. Время какое-то… — Пиздецовое? — подсказал единственное слово, крутившееся на языке. — Точнее и не скажешь. Новая Россия — кладезь людских грехопадений. Диме — сложно. Саше — практически невозможно в этом существовать. Страх поражал изнутри и уверенно цвёл за грудиной, скалясь лезвиями клыков. Дима присел. Подтянул ближе к себе, вынуждая зарыться лицом в ткань белой майки, и Саша сдалась, позволяя одинокой слезе скатиться по щеке. Но не сгорбилась — гордость цепляла нутро. — Ты если реветь собралась, то давай с достоинством, — ирония спровоцировала на лице короткую улыбку. Дима, захлебываясь в собственных болях, находил силы поддерживать её. Сам — трещал по швам. Саша видела. Потому и сомкнула руки за его шеей, сталкиваясь растерянными взглядами. За фасадом из силы — ничего. Расходящиеся по швам гниющие раны, которые они позашивали наспех. Осколочная крошка. — Я считаю, что месть — глупость неимоверная, — честность полоснула стенающее сердце. Дима замер, вслушиваясь в шелест слов, и сложил тёплые ладони на дрожащих боках. Саша дышала с размеренностью, уместив подбородок на его плече. — Это утопия, Дим. Добро не всегда побеждает зло, виновные не всегда несут наказание... — А они — понесут, — злоба застряла в пенящемся кровью горле. Дима прикрыл глаза, унимая всплеск раздражения. Он ценил её, но не любил, когда Саша начинала учить. Много ли она понимала в том, о чём старалась рассуждать? — Я не буду тебя отговаривать, — короткое «спасибо», сказанное шёпотом, прервало её, но на жалкое мгновение, не значащее ничего. — Не вижу в этом смысла. Но что бы ты ни сделал — приходи ко мне. Пожалуйста. Ты — всё, что осталось. Понятное и знакомое. «Приду» Дима проглотил вместе с горчащей слюной: обнял крепче. И Саша, потянувшаяся в его руках, прижалась губами к виску. Будь осторожен. Спасибо. Я буду ждать. Саша — причина не умирать. Однако, беду она не отводит.