Пэйринг и персонажи

Описание

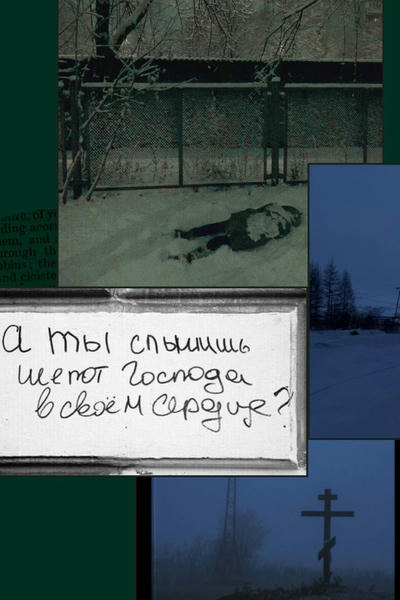

— Когда Влад найдется, все это покажется мне сном.

— Я вот что хотел тебе сказать, — и подвинулся ближе, скрипя табуреткой по половицам. — Может, никогда и не найдется.

Примечания

Или ау, в которой Влад не последнее, что теряет Андрей в русской глубинке.

Некоторые нюансы обусловлены тем, что фф take place в 2000-х годах. Примерно до 2010.

Пб открыта.

https://t.me/lezazareview

Посвящение

это тебе за 4 августа.

Часть 2

10 ноября 2024, 05:05

— Тихо, там как будто дышит кто-то.

— Отопление бурлит, — поясняет Лида.

— Отопление? А че так холодно?

— Потому что Россия.

— Значит, факт отопления не достоверен. Но что есть достоверного в этом мире? Какая-то уже философия, — бубнит Федор.

Андрей, честно говоря, уже заебался эту недофилософию слушать.

В общем, в подвале колокольни и церкви никого не было. Да и кто там стал бы прятаться? Точно не Влад.

— У нас отопление отключили в прошлом году из-за неуплаты, а когда из управы деньги пришли, включить забыли, — рассказывает молодая рыжая кассирша.

— Тихо. Не мешайте следственным действиям, — и она тут же ушла, спустившись по лестнице вниз.

На крыльце теперь стояли вдвоем.

— Будем рассуждать логически. В «Вальке» вы пропавшего не опознали, ведь так?

Андрей кивает.

— В городском морге за последние сутки новых поступлений не было. Логический вывод я предоставляю делать вам, — и как только тот ступил вниз, Андрей опал на ступени, чтобы написать в блокноте и сунуть прямо в чужую рожу. Пока писал, подбежала самая молодая кассирша с просьбой об автографе, но тот в ответ так на нее зыркнул, что она ойкнула и убежала.

— «Логически должны быть в Германии»? А я должен был быть в Ижевске. У меня отпуск планировался, но я тут с вами вожусь, — сказал Федор с нескрываемым раздражением.

Внутри, что называется, бомбануло, и через пару секунд Андрей уже вцепился в чужие широкие плечи, остатками голоса сипя-шипя: «У меня человек пропал! Человек!». А в конце вообще швырнул того на ступени, сильно толкая назад.

Мент хрипло рассмеялся, а Андрею захотелось в снег нырнуть, желательно, чтобы в снегу оказалась стекловата.

— Ладно. Давайте рассуждать философски. Тезис: жил-был человек. Антитезис: растворился, словно не был. Синтез: он жив, просто для наших глаз он как бы не заметен. Просто надо искать место, где он может спрятаться! — и начал кому-то набирать по телефону. — Алло? Это приемная настоятеля? Это Игнатьев из РУВД, да. Могу поговорить с отцом Михаилом? Важно, очень важно. — затем закрыл рукой трубку и улыбаясь сказал вновь оказавшемуся на ступеньках Андрею: — Не люблю я, вообще-то, попов. Они власти хотят, — и отвернулся обратно. — Алё? Вы извините, что я вас отрываю от дел, у нас тут человек пропал. Да, из Москвы. Молодой. Хотел спросить, че там у нас с новыми послушниками? Да это я так… Есть?! — и Андрей вмиг телепортировался к мужчине, суматошно цепляясь в чужие плечи. — А посмотреть на него можно? Тогда щас будем, — и убрал телефон. — Все сходится. Влад Беседин, из Москвы, поступил в монастырь позавчера. Не знаю, как у них там называется, послушником или насильником…

От нетерпения дрожали конечности, хотелось поскорее убедиться, что это не он или, наоборот, он.

Поэтому быстро юркнул за руль владовой машины, не особо думая, что водить приходилось только в шутку. Разве это важно? Едва ли тут хотя бы одна камера на дороге висит.

— Да тут пять минут от силы идти, — сказал Федор в открытое окно машины, видимо, предлагая пройтись пешком.

Но пять минут Андрея не устраивали, поэтому он принялся сигналить, с усердием вдавливая посередине руля, пока мент не сдался и со словами «Да ладно, ладно, иду, иду» не плюхнулся на сиденье рядом.

— Прямо и направо.

Дворники начали мести без остановки.

— Не люблю я это. Ломает меня в церквях. Только ради вас.

***

Мимо сновали люди в черных одеяниях, пока какой-то мужчина провожал по обшарпанному коридору. Зеленые стены, словно в старой школе, скрипучий ламинат под ногами. Впереди стоял Влад. Снова скрутило, ноги ватные. Пришлось опереться о штукатурную стену. — Он? — спросил Федор. Андрей коротко кивнул, и продолжил стоять в стороне, успокаиваясь. Вроде как он. Неужели?.. Мент прошел ко Владу. — А ты, парень, молодец. Разве можно так людей нервировать? Зачем все это тайком было делать? — негодовал Федор. — А как, если не тайком? В монастырь не приходят под вспышкой софитов. Андрей к тому времени уже начал понимать… — Да ладно, я те не судья, — отмахнулся Федор. — В общем, давайте, обнимайтесь, целуйтесь, я пойду на улице покурю. — и сделал пару шагов назад. — С кем обнимайтесь? — не понимал послушник. — Да с ним, с другом твоим, — и кивнул в андрееву сторону. — Он мне не друг, — тот, наконец, посмотрел вдаль коридора. — Что? Че ты плетешь, умник? Затем прошагал обратно до Андрея, но тот уже протягивал записку. «Это не Влад». — Как не Влад? — опешил Федор. — Почему? Тебя что, не Владом зовут? — Владом, — согласился парень. — Беседин? — Нет, Беседов. — Какой, к черту, Беседов?! — повысил голос так, что послушник отвернулся и начал креститься. В коридор тут же ворвался другой священнослужитель. — Вон отсюда! — сказал мужик строго, показывая на дверь. — Извините, мелкая накладка. — Уходите! Остались вдвоем. Как такое может быть? И ведь поначалу показалось, что он, Влад. Стало еще хуже, чем до этого. Воротит ужасно, в ушах шум. — 42 размер ноги. Рост 182 сантиметра… — начал Федор. — Это не он. Не он. — прохрипел Андрей. — А имя! Первая часть фамилии, все сходится. Да он же это! — продолжал приставать мент. — Я что, похож на сумасшедшего? — прошипел Андрей. И правда, отличить лучшего друга от самозванца все еще мог. — Похож! На очередную нападку Андрей опять толкнул мужчину и вышел на улицу.***

— Ну как Бог рассудил! — рассказывал отец Михаил. — Направил один приятель из Москвы. Парень, говорит, с чудинкой, образованный. А владыка наш образованных не очень любит. В деле веры образование скорее мешает. — Тот метался из одного конца комнаты в другой. Еще один поп вкручивал лампочки. Стены такие же обшарпанные, как в коридоре, но уже салатового цвета. На полу стояли иконы, которые еще не успели повесить. Михаил выбежал, покрестил по-быстрому прихожан, отвечая на чей-то телефонный звонок. — Да. Сегодня должны привезти. Остался линолеум, кирпич, плитка и печка для бани, — он склонился над столом и принялся записывать. — Да, все, — затем повернулся к только успевшему войти Федору. — Извините. На чем мы остановились с вами? — Вы говорили о деле веры и образования, — напомнил мент. Он только выпустил из рук крест с распятием. В комнате совсем немного пахло кадилом. — Да вот, восстанавливаем монастырь, а насильников не хватает. Отец присел на стул прямо напротив Андрея. — Ну как там Москва, процветает? Игоревич плечами дернул, потому что он-то откуда знал? Он вообще из Питера. Но священник только шепотом и уже утвердительно прошептал: — Процветает… — затем наклонился ближе и все так же тихо: — А вы знаете, что такое сайдинг? Андрей прикрыл лицо рукой. — Это такое покрытие для стен, — выручил Федор. — Ща во всех богатых домах так делают. Священник тут же встал и направился, похоже, что за советом. — Дом выглядит как игрушка, и дерево не гниет. — А это хорошо! — Ну да. — Мне тут посоветовали, говорят, купи сайдинга для домика настоятелей, я согласился. Хотя, мне больше по душе наша вагонка… Он прошагал и ударил по салатовой стене, которая под потолок сужалась. — Я хотел сэкономить и нашей пермской покрыть. — Ни в коем случае. Это же дерьмо! Священник от стены оторвался. — Пробовал, что ль? — Я не пробовал, у меня ж собственного дома нет, я в общаге живу. Люди говорили. — Значит, правильно я решился на сайдинг! — удовлетворенно вздохнул отец Михаил. — Правильно, правильно. Андрей все так же сидел на стуле за столом с разбросанными на нем маленькими иконками и прикрывал лицо. Оторвал руки только когда подошел священник. — Я хотел вас попросить. Вы не могли бы спеть у нас в Михайловском храме? У нас не хватает певчих. Андрей, ясен хуй, оторопел. Захотелось истерически рассмеяться. Что он, вашу мать, будет петь? Припоминая все свои маты в песнях, смотря в глаза отцу-Михаилу, тот смутился. Нательный крестик он, конечно, носит. Но в вопросе крещения едва ли младенцы имеют право выбора. Да к тому же красивый атрибут. А сейчас стыдно стало. Может, они его за оперного певца приняли? Ужас, если так. — Не в голосе он, — ответил Федор. А если был бы? Даже думать не хотелось… Зашла какая-то старушка в платке с прозрачной вазой яблок и поставила на длинный стол. — Так, о чем мы говорили? — О вере, — прохрипел Андрей. — Вы горло берегите-то, — обратился Федор к Игоревичу. — О сайдинге мы говорили. Михаил вскочил и суматошно заходил по комнате. — Нет сайдинга! — взмахивал он руками. — Веру загубишь и душу с этим ремонтом. А можно там потише, пожалуйста! — заорал он в пролет с сидевшими там прихожанами. Дальше тот достал калькулятор и принялся за математические расчеты. — Сколько там 80-й стоит? — Не знаю, 17-18, вроде, — ответил Федор, жуя яблоко, подобранное со стола. — 40 умножаем на 17, получаем 680… Андрей уже принялся одеваться. Ничего интересного, только сильнее расстроился. Хотя, казалось, куда уж сильнее. Со дна в очередной раз постучали. — Ну мы пошли. Спасибо за участие, — сказал мент. — Сожалею, что парнишка оказался не вашим. И не нашим. Рассеянный слишком. Приехал сюда в разных ботинках. Разве это дело — ходить в разных ботинках? Монах! Чучело огородное. Все звуки, запахи и прочее сузились только до этой фразы: приехал в разных ботинках. Прямо как Влад. Но это же был не Влад. Очередное проклятое совпадение, которые уже просто настопиздели. Кто-то жестоко издевался, насмехался и хотел, чтобы Андрей начал сходить с ума. С ума пока что не сходил, просто ничего не понимал. Так хотелось головой побиться о что-нибудь, подраться, в конце концов, позлиться, а удерживалось все в себе. Только иногда плевался ядом в случайных людей. — То ремонт, то уборка. А о душе подумать когда? — О чьей? — прохрипел Андрей. — О моей, например, о вашей. — А у вас разве есть душа? — спросил он, останавливаясь. На секунду самодовольная ухмылка с чужого лица соскользнула, и Андрей позлорадствовал. Хотелось уже вернуться домой. Но где сейчас его дом? Логично предположить, что дом был там, где Влад. Но Влада теперь нет, значит и Андрей бездомный? Что для него вообще дом? Там, где поспать и пожрать можно? Просто не хотелось еще одну лишнюю минуту проводить с этим ментом, который своими философствованиями на разные темы, и Игоревича подводил под черту саморефлексии. — У меня нет, — и невесело усмехнулся. — А у вас? — Была у меня раньше, теперь пропала. На улице все так же глубокие сугробы, которые просто не успевают растаять, как выпадает новая, щедрая порция. Фонарей тут не было, а значит, ночью лучше по улице не ходить. И ладно бы оно зимой, ведь зимой по ночам не так темно, как, скажем, летом. А вдруг люди тут постоянно пропадают? Андрей бы не удивился, если бы выяснилось, что в этих краях обитает какой-то маньяк. От мыслей опять поплохело, и в попытке успокоиться, обхватил себя руками, будто замерз. Может, лучше б и замерз. Все равно, пропади он здесь навсегда и бесследно, никто бы и не спохватился, несмотря на количество денег и какую-никакую популярность. А спохватился бы кто-нибудь, пропади он не в этой дыре, а в своем Питере? Ну кто-нибудь, кроме Влада? Да кому ты вообще нужен. Нет, правда, кому? Федор в очередной раз докурил, выбросил сигарету в сторону и предложил: — Я твою машину отгоню на автостанцию. Там гаишники сидят, ее никто не тронет. Сам сидел на заднем сидении, пока за окном сюжеты сменялись с серого на темно-серый, затем на грязно-серый, в голове только и крутился священник со своей фразой «Приехал в разных ботинках… разных ботинках». Как заезженная пластинка. Затем и этот диалог о сайдинге. Так пусто в голове, такой там порождается густой туман, что ничего ни проникнуть, ни исчезнуть не может. Словно Андрей в чистилище застрял, где самым большим наказанием для него — остаться наедине с самим собой. Дома у Тани ждал ее двоюродный брат. Мямлил на пьяном языке, только понятно было что он требовал: Таню. Буянить собрался опять. Андрей устало вздохнул. — Давай обойдемся без кровопролития, — предложил Андрей. — Сколько она тебе должна? У брата речь резко обрела четкость. — Стописят. Покопался в задних карманах, достал сотку. А в голове уже мысль проскочила, что Влад так предусмотрительно пропал вместе со своим кошельком. Ладно… — Бери и больше не возвращайся. Видок у него самого, конечно, больше жалкий, нежели какой-то грозный. И голос сел, и лицо посерело, кроссовки и подавно давно промокли. В общем, Андрей напугать мог разве что домашнего кота, который боится мышей. Брат еще поорал, поднимая пустую бутылку в воздух, и ушел, топая тяжелыми зимними башмаками по старым половицам. Топал так, что пятилитровые банки со всякими так называемыми лекарствами дрожали. Напоследок обернулся и долго смотрел в андреевы глаза, словно не верил, что ему дали денег. Да таким взглядом тупым вылупился, как баран на новые ворота, будто не он минуту назад размахивал ножом и требовал Таню.***

Проснулся утром с ощущением, что глаз всю ночь не смыкал. Уставший, никлый и в принципе полумертвый. Еще и щетина, а побрить, как назло, нечем. Можно попробовать каким-нибудь ножом, конечно, но не хотелось. Пусть уж растет, хули. Когда пришел к автостанции проверить машину, то последние нервные клетки растворились, как сахар в горячем чае. И как только силы в себе нашел пойти в общагу. В коридоре полы мыла уборщица. Макала свою старую ветошь в серую водичку с классическим ужасным ведром. — Есть кто-нибудь? — просипел Андрей. — На совещании в Краснокамске. «Какое, к черту, совещание? У меня человек пропал», — хотелось закричать. Но получалось только недовольно сопеть и кряхтеть на женщину в возрасте. Да и сил не было. — Хватит топтать! — крикнула уборщица. — Вечно вам кто-то нужен: Котеночкин, Собачкин! То намусорите, то наблюете! — и вылила ведро с мутно-серой жидкостью прямо под ноги, пришлось неуклюже отпрыгнуть назад. Здорово, что на Андрее свет клином сошелся. От бессилия хотелось опять разрыдаться. Есть ли хоть что-нибудь, над чем он властен в этом городе? В голове опять пустота. Хотелось уснуть и не проснуться. Может, он уже? А все это — бесконечный кошмар. И искупать грехи придется бесконечно. Здесь, где никому до него нет дела, должно быть, ад выглядит именно так. Сложив руки на каком-то столе, в помещении, походившем на столовую, Андрей окончательно приуныл. Теперь ни Влада, ни телефона, ни машины нет. Ничего больше не осталось, короче. Все, что можно проебал. Перед тем как заскулить в сложенные руки, оглянулся по сторонам. Тут всяко теплее, чем на улице. И про валенки опять забыл. Словно плыл на спине, раскинув руки, по морю без берега. Конца и края которому не видать. А за Андреем оставалось только то, сколько он протянет на поверхности, не в силах пошевелиться. И руки протянуть не может, чтобы спасли. Да и кто спасет? В конце концов, ждать надоело, и он вышел на улицу. Присел на торчащую из снега железку в форме буквы «П» и завис. Холодно было, конечно. Как бы сейчас жизнь стала лучше, окажись рядом хотя бы какой-нибудь знакомый, которого в обычной ситуации избегал. Да кто угодно! Бывшая, с которой все быстро и невнятно закончилось, старый друг, с которым так и не примирился, друг детства, с которым обещали оставаться на связи, но в итоге никто не пересилил обычную гордость, и кнопка «позвонить» осталась выжжена разве что в лихорадочных воспоминаниях. Только галки, вороны, бродячие псы. И снег. Много-много снега. Еще и тишина эта, блядь! Ни визга колес тебе, ни криков, ни свистов. Гробовая, нахрен, тишина. В непонятном порыве вытянул за цепочку крестик, сжал в ладони и принялся думать, где же так успел нагрешить. Не убивал же он человека, не совершал никаких уголовно-наказуемых деяний. Дрался когда-то, но а кто не дрался? Обижал? Так и его обижали! Да и когда дрался, то не избивал же, били и его, соответственно. Разве надо было просто подставлять вторую щеку? Андрей просто отвергал мир, который в свое время отверг его. Хорошо, ладно, он был согласен на искупление, только вот искупление чего? Заниматься самокопанием, в Богом забытом месте, сидя рядом с машиной, у которой кто-то спиздил шины, и искать проблемы в себе, было, конечно… От несправедливости хотелось опять разрыдаться. Но рукава куртки и так были все в прозрачных соплях. Под носом пощипывало и наверняка покраснело. Чем он такое заслужил? Ни с кем особо не враждовал по жизни. Да, друзей было немного, но и недругов тоже. Металл от крестика врезался в кожу и, казалось, немного щипал. Потер воспаленные глаза холодными ладонями. Затем потер и ладони, а в попытке их согреть сунул между сжатых бедер. Наверное, в такой ситуации захотелось бы умереть. Отнюдь, хотелось жить. Цепляться за нее, покуда возможно. А желание пострадать утолилось на годы вперед. Разве порезы на запястьях, сделанные в неадекватном состоянии по юности сравнятся с холодным, промозглым чувством безнадеги и неопределенности, которое плотно поселилось в сердце? Может, человек и игровая кость, но ни одного шага за ним не было. Не хватало только ромба над головой, как в «Симсе», и игрока, страдающего олигофренией. В глубине души Андрей знал. Влад не найдется. Каким бы сильным желанием его найти не было. И что остается, кроме как искать что-то… Кого-то, ведь в понятии человека только и заложено, что его последняя цель должна быть недостижима, а путь к ней — бесконечным. Можно было хоть сейчас побежать на ж/д станцию и прыгнуть в ближайший поезд. Но это чувствовалось, как очередная попытка эскапизма, бег от самого себя. Будто рано или поздно тьма настигнет. Сможет ли он жить как прежде, списывая свои мрачные мысли на тоску и усталость? Поезд остановится, сгорит, к чертям собачьим, или будет ездить по кругу. Петля на шее затянулась лишь самую малость, но дышать уже было тяжеловато. В попытке найти Влада, он потерялся и сам. — Давно сидишь тут? Голову с груди поднимать не хотелось. Может, если опять уснуть сидя, то все вернется на круги своя, и проснется Андрей четырьмя днями ранее, а рядом будет сидеть Влад? Подскажите, куда нажать. А Федор пока гипнотизировал полоску кожи между чужими джинсами и кроссовками, там, где согреть было нечему. По покрасневшей коже было ясно, что сидит давно. Потом перевел взгляд на машину и понял, почему вдруг так сильно понадобился. Шин нет, кто-то спер шины. Сразу захотелось покурить. Еще и похмелье дичайшее, а сосед по комнате, услышав звонок на чужой телефон, положил его в ведро и поставил рядом. Ну спасибо! По-хорошему, конечно, все-таки пойти погреться, а то парень заболеет и вообще отсюда не уедет. Жалко так стало, аж сердце заныло. И успокоить хотелось, да спиртом пахло сильно, поэтому стоял в стороне и покуривал. Смотря на подрагивающего Игоревича, и самому становилось прохладно. Тем более на одном месте сидит! Да не то чтобы Федору не похуй было, но… Ладно, не похуй. И как бы так успокоить и обнадежить, чтобы не спиздеть? Да и надо ли? Конечно, надо. А пиздеть-то он умел ого-го, мент все-таки! Да в конце концов, вид этого пацана, возраст которого выдавали разве что только редкие морщины и общая пожухлость, как у полежавшей внизу холодильника зелени, очень взволновал. Длинные пальцы, узкие джинсы, шея и плечи — весь этот бред. Прямо как в анекдоте: «Так он же мальчик». — «Ни хера себе мальчик, 30 лет». Настолько взволновал, что нехотя снял свое пальто и накинул на чужие плечи. На корягу Федор присел и смутился. Андреева глаза цвета горя тускло мерцали, как на светофоре. На фоне кожи цвета кальция смотрелось очень… Очень. Только нимба не хватает. Скорее, тернового венка. В кроссовках, без шапки и шарфа, в джинсе — сразу понятно, что не отсюда. Так затравленно житель столицы посмотрел в ответ, что сердце пропустило удар, превращаясь в накаченную генетически модифицированную поебень с прилавка мегаполиса. Мегаполисы Федор ненавидел всей душой. Гнездо на чужой башке причесать хотелось, да только беда — на своей было ровно такое же. Жалко у пчелки, но без жалко тут никак. — Я знаю, кто шины спер. Пошли. — Ты сказал, что там гаишники сидят. — тихо сказал Андрей. Ну, кроме как тихо он и никак не мог. Стыдно. — Я переоценил наших гаишников. Те, если честно, укради у них под носом человека, не заметят нихуя. Будут пить чай в своей будке, изредка останавливая мимо проезжающие машины со слишком уж красивыми номерами. — Извини. Запаска есть? Только и сдерживался, чтобы не скатиться в «извинипожалуйстаянезналпростимнетакжаль». — Запаски нет. Еще бы она была! Слишком хорошо звучит. — Давай вставай, и пойдем разбираться. Делать нечего.***

— Ну что, уже переобулся, а? — Да не, начальник, я смотри в чем хожу. — и мужик указал на ноги с черными туфлями. Холодно в таких. Вокруг сновали люди. Оживленнее, чем обычно. Еще бы, рынок ведь. Ходили парами или семьями, и опять взгрустнулось. — Я машину имею в виду. — А! Резину, что ли, зимнюю? Да не, еще не успел. Времени не было, — мужик был явно постарше, годился, наверное, Андрею в отцы. Разговаривал со слабым акцентом. Таким слабым, как будто делал его нарочно, намеренно. Сзади стояли коробки, много коробок. Кто-то подходил, смотрел и уходил. — Ну ниче, скоро время у тя появится. Вот в тюрягу сядешь, — говорит серьезно Федор. — А за что, начальник? — непонимающе улыбается мужик. — За все твои добрые дела. — Да если сяду, то кто город обует? — усмехаясь, говорит он. — Да ты и так уже всех обул по полной программе. — Начальник, зачем такое говоришь? Я тебе такую скидку дам, не пожалеешь! — Засунь эту скидку себе в одно место. — Зачем такие слова обидные говоришь! Давай с тобой встретимся вечером в ресторане, посидим, поразговариваем с тобой, выпьем, ну давай, ну что ты. — Мне все с тобой ясно. Вслед еще всякое «Начальник, ну что ты», но Андрея уже под локоть взяли и уволокли. А в переулке Федор вообще нож достал и резво воткнул в переднее колесо чьей-то машины. В общем-то, понятно, чьей. Оставалось только вылупиться на то, как шина медленно спускалась с громким шипением. Под гомон местной ребятни было не слышно. — Че стоишь? Бежим, бежим!***

— Твоя машина — дело рук Карима. Он давно по колесам работает. — А арестовать? — сипит Андрей. — А как я его арестую? — нервно улыбается Федор. — У меня улик нет! — и взмахивает руками. — Нет улик! Че я могу сделать? Понятно. Еще бы стоило на что-то рассчитывать. — Можешь узнать про этого Влада? — Какого? Послушника? — Ну да. Кто он, какая семья и все такое. — А зачем? И как ему объяснить? Просто пиздец. — Может быть, что это мой Влад. — неуверенно говорит Андрей, глядя в чужие глаза. — Ага. По-моему, нам надо отдохнуть. Поехать на море, нервишки подлечить. — Нет. Я никуда отсюда не уеду. Буду здесь ждать, — и смотрит вдаль. В бескрайние просторы, загроможденные снегом и непроходимыми тропами. — Ты же говорил, что он уже нашелся. Ты же сам говорил. — Разве с тобой такого никогда не бывало? — медленно проговаривает Андрей, поворачиваясь обратно. — Когда смотришь на чужого, вроде бы, незнакомого тебе человека и понимаешь, что ты его давно знал, чувствовал, любил. Тебе такое не знакомо. — Знакомо, — мрачно отвечает Федор. — С тобой. — Ой, кончай шутки шутить, — и хлопает по чужому плечу, уходя вперед. Но тот был абсолютно серьезен. И как это Игоревичу втолковать? Передать волною мысль, как радист, но нельзя. Кажется, что Андрей был во всех детских снах, когда Федя присматривал жизнь, которую одновременно желал и боялся. — Я тут записал всех новых людей, которые появились у нас в городе, — говорит Игнатьев, доставая из нагрудного кармана блокнот. — Естественно, только зарегистрированных. Всего оказалось четыре человека: Мамедов, Назаров, Терентьев… Бесединов. Опять совпадение, конечно. Всего пара лишних букв, а убрать… — Это не он. Фамилия другая. — Владислав Алексеевич, да? Может, опечатка, не знаю. — Федор еще смотрит в блокнот пару секунд, а затем убирает в карман обратно. — Хотя, за второй срок едва ли ошибка может быть. — Я не понимаю, как такое может быть? А первый срок за что? — спрашивает Андрей, облокачиваясь на перила. И чувствовал он такую беспомощность над этим. Над тем, что творится чертовщина, настоящая, блядь, хтонь, бесовщина, — да что угодно! Федя тоже складывает руки рядом, да близко так, хотя мог бы хоть на другой конец положить. — Я же говорю, что тебе надо отдохнуть. — и поворачивается. Смотрит куда-то между андреевых глаз, на переносицу. Андрей, разумеется, и не рассчитывал на понимание. — Ты не понимаешь. — Нет, это ты не понимаешь. Уезжай отсюда. Игоревич слабо мотает головой. — За что срок? — повторяет он. — За разбойное с отягчающими. — Что за отягчающие? — Зачем те знать? — усмехается Федор. — На лапу кому-то не дал, вот и отяготили. — А где этот Бесединов щас? В тюрьме? — Хуже. В палате для туберкулезников-зэков. — Почему хуже? — Да потому что это гадюшник. Это вообще мрак.***

Женщина с каре и строгим взглядом, довольно долго смотрела, думая, пускать или нет. На ней был белый халат с короткими рукавами, и все же она сказала: — Ну пошли. Вообще, тут каждая представительница «слабого» пола была из разряда тех, кто коня на скаку остановит. Тяжело, должно быть, тут мужикам. Уровень маскулинности у обычной девушки граничил с андреевым. Старые стены, кафельный пол, побитый в некоторых местах. Заменить плитку бы не помешало, так еще и грязно, как будто моют здесь по праздникам. Тем более сейчас зима! Они и сами сейчас разводы от снего-грязи оставили. Женщина повела наверх по тяжелым ступеням из классического подъезда девятиэтажки. — Как грязно, — возмущенно сипит Андрей, глядя себе под ноги. И правда, что захотелось сразу помыться. — Грязно, говорит! — восклицает Федор. За полтора дня вместе Игоревич по одному только голосу мог определить, когда тот улыбался, а когда говорил серьезно. Может, привычка такая — отшучиваться, да сарказмом плеваться. Может, защита такая, вот только от кого, если никто не нападает? Не то чтобы Андрей таким не был до приезда сюда, но сейчас такое поведение казалось просто неуместным. Тем не менее, иногда Игнатьев все же был серьезен. Например, когда сегодня накинул свое пальто на андреевы плечи. Очень мило. И потом еще что-то сказал, но так и не понятно было, шутил или нет. В конце концов, агрессивным мент совсем не был, но вот провоцировать других на агрессию ему явно нравилось. Троллить, точно, вот как оно называется. — Так я тут одна! Убирать некому и лекарств нет. — Операции тоже вы делаете? — про себя замечая, что голос уже стал громче. Если после сегодняшних посиделок не заболеет, то уже завтра можно будет говорить нормально. — В Пермь возим. Раньше Петрович оперировал, теперь у него руки дрожат. На втором этаже сидел мужичок, который пил молоко из стеклянной тары. Стеклянный стеллаж со склянками. На голую кровать с торчащими пружинами было накидано белье, некогда белое, но сейчас уже посерело. И сколько его так стирали? — Врубель, — сказал Федор, указывая рукой на большую картину во всю стену. — Свет не врубим. Лампочки сгорели при пожаре, — а сама уже принялась таскать белье с одной кушетки на другую. — Так пожар когда был-то, — усмехнулся он. И что только смешного? Затем обошел столб, подходя ближе к мужичку в очках. — Привет, мы к твоему контингенту, — нагнулся так, чтобы на одном уровне глаза чужие были, а со своим ростом согнулся, в общем, в три погибели. — Петрович, мы щас следственные действия производить будем. Андрея немного забавляло, как быстро менты находят общий язык с самыми разными людьми. Вернее, он раньше, может, не обращал внимания. Или, может, ему достался такой особенный, — такой пиздливый. Иногда забывалось, что этот дурачок, который постоянно усмехается, смеется и курит, принадлежит к органам правопорядка. Все больше казалось, будто Игнатьев просто старый знакомый из соседнего подъезда. Странное ощущение. Мужик потупил, глотая молоко и что-то пережевывая. — А начальство в курсе? — А то! Давай открывай, дядя, — командовал Федор, прислонившись к решетке в самом начале комнаты. Андрея пока картина волновала больше. Вообще, когда в Питер только переехал, то ходил по выставкам всяким, самым культовым, так сказать. Потом уже надоело, да и времени на это не хватало. Зато, чтоб побухать, всегда освобождал, мда. Петрович нехотя поднялся и открыл. — Мужчина, вы платочком рот прикройте, чтоб не заразиться, — рекомендует женщина, как только этап калитки оказывается пройденным. У нее у самой самодельная защита, привязанная нитками на затылке. И как этот платочек поможет? И все же нашел в карманах платок, который, поди, ничуть не лучше туберкулезного больного. Еще одна скрипучая калитка и длинный коридор. Окна из маленьких прозрачных квадратов, напоминают калейдоскоп. Грязный пол, словно попал в изнанку мира «Сайлент Хилла», не хватает только крови и монстров. Вечером тут, должно быть, обосраться от страха можно. Петрович, перехватывая ружье поудобнее, открыл последнюю калитку. Лишним вопросом — зачем ему ружье, Андрей задаваться не хотел. Тут же в уши ворвался мужской балаган. И откуда только у таких изнеможенных, тощих мужиков были силы шуметь и требовать жратвы? И самое очевидное — они такие тощие не по своему выбору, кормят плохо. — На обед бурда, на завтрак бурда, щас что, 37-й год, что ли? — пожаловался шепелявый тощий мужик с партаками на груди. Вокруг, в общем-то, только такие и были. Впритык койки стоят, а сами в одних штанах и только. И сразу вспомнились недавние слова: «мрак». Нет, это не мрак. Это хуже. Петрович наставил ружье на первого попавшегося мужика, и все сразу притихли. — Среди вас Беседин есть? Влад Алексеевич, — спросил Федор. — Я, — тихо подал голос мужик из угла. — Ты, что ли, этот… Мелкий? — Я, — он встал, в защитном жесте поднимая руки. — Только фамилия моя Бесединов. — Вещи забирай, свободен. Шутка! — невесело так. — С тобой репортер из Москвы поговорить хочет. — И че, его по телику еще покажут? — недовольно отзывается середина комнаты. — Покажут! В передаче «Человек и закон». Начинай быстрее, — обращается уже к Андрею. И что тут было начинать? Скорее, пора заканчивать. Это даже близко не Влад. Тощий, бритый налысо, но молодой, однако, парень. Моложе всех, кто тут лежал. — Это не он совсем, — просипел Андрей. — А какой вам нужен? — спросил парень. — Мне друг нужен. — Я тоже друг, — улыбаясь. — Не мой. У меня друг пропал. — Дядь, а ты меня в друзья возьми. Я хороший. Может, в другой жизни. — Вы как сюда попали? — спрашивает Андрей, вновь прикрывая рот платком. — Меня отец посадил, капитан дальнего плавания. Послышались возгласы, вроде «расскажи», «ну давай», Влад-но-не-тот, почесал бритую голову, думая, и начал: — Короч, ходил батяня в порт Нагасаки, часто ходил и надолго. Была там у него любовь, одна девушка. Красавица неземная, губы алые, вся татуированная! — и начал ходить по комнате, на одну постель присядет, на другую. Впрочем, назвать импровизированное спальное место постелью, было слишком. — А грудь какая? — спросил другой зэк. — Не знаю, не видел, — отмахнулся Мелкий. — Короче, а она возглавляла сеть наркодилеров и через отца отправляла всякую дурь в Москву! Ну там, кокаин, гашиш, сами знаете! — Знаем, знаем, — устало улыбаясь, отозвался еще один зэк. — Капитан дальнего плавания! Борт «Неукротимый» из порта Новороссийск. Китель весь в орденах! Нечего травить дрянью русскую молодежь! Мы — народ Ивана Сусанина и князя Багратиона, а ты нас травишь. Будешь нас травить, я на тебя напишу. На Лубянку заявление подам, я до самого Патрушева дойду! — и пауза. — Так он че сделал, старый хрен. Подбросил мне в «Мерс» полграмма кокса, а меня гаишники и взяли, с папашкиной-то наркотой, тепленького! Вот так борт «Неукротимый», китель весь в орденах… Скажите объем вашей передачи. — Что случилось с девушкой из Нагасаки? — Черт ее знает. Порезали, говорят, — растерянно говорит зэк. Очевидно расстроился, что Андрей его охуительную историю пропустил мимо ушей. Под конец рассказа комната разразилась кашлем. От хриплых звуков будто изнутри чесались легкие, мурашки пошли вверх по рукам. Да что ты, Андрей, на твоем лице ведь платок, а значит, ничего тебе не грозит! — Интересно, — кивнул Федор. — Пошли отсюда. Затем мыли руки. Под краником ржавеньким, да под струей слабой. — А если вырвутся? — спросил Андрей, вытирая руки белым полотенцем. Жутко хотелось помыться после всех этих мрачных стен, грязных полов и изможденных людей. А что сейчас его отличало от зэка? Такой же изнуренный, да только вот по собственному выбору. — Да куда им бежать? Петрович — герой, трупом на их пути ляжет. Это он только жену боится. Петрович опять пил молоко и что-то жевал. Бежать действительно некуда, вокруг только леса да поля, а сейчас зима. С тем уровнем подкожного жира, который был у зэков, едва ли они протянут хотя бы неделю. Им не крови хотелось, а покушать просто. — Вдвоем мы сила, — кивает женщина. — Знаешь, а я ведь тоже не лучше бродячей собаки. Живу в общаге, на завтрак кипяток, только на людей не гавкаю, — задумчиво говорит Федор, хватая полотенце из чужих рук. Ах, какой бедолага, просто посмотрите. Одного хозяйственного мыла и полотенца было недостаточно после таких променадов. Нужно было окунуться в белизну так, чтобы сошел какой-нибудь старый слой эпидермиса. Втирать в себя отбеливатель до полумесяцев от отросших ногтей. — Почему вы их не кормите? — возмущенно сипит Андрей. — Кормим, кормим, как положено. Слушайте вы их больше, им же все мало. У туберкулезников аппетит адский. И нам иногда хочется ебануть туда керосину, запалить спичку! — взрывается она. — Плохо. Сидят голодные, как собаки. — Собакам лучше, их хоть в ветеринарке лечат, — заключает Федор, выходя из комнаты. — Послушайте, а передачи можно носить? На лестнице уже хохотал Игнатьев. — Если начальство разрешит. — Слышал? — спросил Андрей, нагоняя. — Че ты лезешь? Че те надо вообще, а? — и нарочито противно говорит. Словно ему было сложно. — Сделай, я сказал, — шипит Андрей, и за чужие плечи впечатывает в стену, толкая. Захотел бы тот дать в ответ, так дал бы по роже, потому что сильнее раза в два минимум, но мента, похоже, что все эти дурацкие игрища забавляли. В самом начале лестницы стояла женщина, облокотившись на перила, наблюдала. Знал ведь, что иногда бесит настолько сильно, что не толкнуть просто нельзя. Нет, ну бывал нормальным иногда… Потом, видать, вспоминал, что должен клоуном каким-то быть. На улице уже вечерело. Как некстати пришлись бы валенки, только во второй раз забыл их надеть. Серые кроссовки превратились в грязно-серые, соответствующую палитру для этого города. Этой зимы. — Уходит капитан в далекий путь И любит девушку из Нагасаки… Все брехня, от начала и до конца, — говорит Федор, как только они выходят. Стоит делать удивленное лицо? Нет сил. Хотелось просто прийти к Тане, погреться, побалакать с ней о чем-нибудь дурацком. Вообще, говорила обычно она. Наверное, поэтому осипшему Андрею и нравилось. — За что он сел? — спрашивает Игоревич, хлюпая носом. — За угон автомобиля. И не «Мерседеса», а обыкновенной «девятки». Хозяин из дома выбежал, когда он в машину залез. Завязалась драка, поножовщина, короче, загремел. Показалась знакомая дорожка с деревянными домами, и всякие зэки отошли на задний план. — Ладно, прощай, — бросил Андрей и потопал вперед. — Счастливых сновидений. И пошел себе по тропинке. До половины дошел, где разрушенный забор чьего-то участка, и обернулся, тоскливо как-то. А по-другому тут никак. Да и Федор стоял на том же месте, засунув руки в карманы, чего только ждал? — Пошли, что ли, в дом. Чаю выпьем. — А сам прихуел с того, как громко это прозвучало на всю раскосую улицу, с битым асфальтом, без конца и края. С проеденными тоской избушками, где люди двигаются поближе к печам, чтобы не замерзнуть насмерть. Вечером жизнь почти что останавливалась, даже собаки лаяли редко. Только ветер завывал да калитка ржавая покачивалась. Хорошо, что есть Таня. — Как скажете, Андрей Игоревич, как захотите. На весь дом орал телек, в горле разразился противный режущий кашель. — Ты, что ли, Федь? — спросила Таня из гостиной. — Ну да. Я — это я. А ты — это ты. Доброго вечера. — И хорошо! — и принялась натягивать валенки, сидя на кровати. — Чай еще не остыл, присаживайтесь, угощайтесь. — И тут же зазвенела посуда, пока Андрей в темноте пытался найти крючок для куртки. — Что там серийные убийцы? Не беспокоят? — Нету. Все на телевидение ушли, — задумчиво ответил Федор, глядя в рябящий экран старого телевизора. В очертаниях которого едва узнавались лица и силуэты людей. — О-о, — протянула она, и выключила телевизор. Сразу стало тихо. — А маньяки? Сексуальные! — И не надейся. Сама полезла в шкаф. Было у нее что-то такое суетное, словно она перенимала беспокойства других людей на свои ноги и начинала шароебиться по дому. Синдром беспокойных ног, так сказать. — А что, у нас в Перми даже преступление совершить некому! — сказала та с выражением. Понятно, что шутит, конечно. — А надо? Я могу. — Тань, ну что ты пристаешь? Видишь, человек устал? — вмешался Андрей. — Ладно. Садитесь, отдыхайте, я к соседке пойду, — и прошла мимо, в коридор. — Она у меня градусник взяла, вот мне его и забрать надо. — А че, она заболела? Таня уже надела куртку. — Давно заболела. С детства! — и вышла. На кухне с самодельным ремонтом уже стояли кружки, прозрачная сахарница и прочие деревенские элементы быта. — Они градусником самогонку измеряют, когда бражка кипит. Особый температурный режим, — поясняет Федор, отнимая кружку от лица. — Когда Влад найдется, все это покажется мне сном. — Я вот что хотел тебе сказать, — и подвинулся ближе, скрипя табуреткой по половицам. — Может, никогда и не найдется. Андрей только этой фразы и ждал, чтобы окончательно приуныть, гипнотизируя кипяток в своей кружке. Хотя «его» тут были разве что одежда, усы, лапы и хвост. — Ты это… Должен понять. — и смотрит прямо в глаза. Серьезно говорит, не шутит вовсе. — Есть официальная статистика. Ежегодно в России исчезает бесследно от тридцати до сорока тысяч человек, это большой стадион, заполненный до отказа, понимаешь? — а Андрей отворачивается, смотрит в стену, сердце колотится. В голове пластинкой крутится «никогда не найдется». — Никто не знает, куда. Следов нет, трупов нет, улик не существует. Сорок тысяч человек. Сорок. И ничего! Они там в Бермуды за приключениями плавают, а приплыли бы к нам, на Каму. Я бы посмотрел на этих гребаных миллионеров, этих университетских сосунков, которые стоят у штурвалов своих роскошных, дорогих яхт и даже не догадываются, что человек может исчезнуть. Не при шторме, не при разгуле стихии, не в океане, и не в море. А в маленьком городке. При свете дня. Не при войне, не при голодоморе, не при извержении вулкана, — он нервно усмехается и поднимается с табуретки. — В мирное время, при заурядных обстоятельствах. За угол зашел облегчиться, и исчез! За батоном в магазин зашел, и не вернулся! И никогда его больше не найдут. Игоревич судорожно тянет носом воздух, кажется, что вот-вот заплачет. И Федор чувствует укол совести, что развел тут такую эмоциональную речь. Но как же без этого? Тема пропащих его всегда волновала. Самая настоящая мистика иногда, хоть он в это вовсе и не верил. — А Влад найдется, я в это верю. — шепчет Андрей, и неуклюже поднимается со стула, хотя ноги еле держат. Дальше ничего сделать не успевает — за челюсть крепко хватают и разворачивают. — Глаза у тебя, как два озера. — а чужие карие зенки чуть выше, напрячься надо, но так лень. — Я бы обнял и не отпускал, — говорит Федор, все так же одной рукой удерживая андреев подбородок, а большим пальцем немного поглаживая по щетинистой скуле. А щетины там было дохрена. Еще пару секунд смотрит, как кот на сметану, а потом целует. Но целует в щеку, в висок, под глазом, прижимая за лопатки ближе к себе. И так неуверенно и робко, будто Игоревич с минуты на минуту превратится в растворимый кофе на дне кружки, который залили кипятком. Если Федя хотел его спасти, то Андрей двумя руками за. Тот мог бы его придушить своими красивыми, татуированными руками, неудачно свернуть шею. Просто ударить, ведь этого не хватало. Именно этого, а не каких-то ласк. А тот, наоборот, мажет губами по андрееву лицу, прислоняется, как к иконе, а в губы не целует. Андрей стоит смирно, опустив руки вдоль тела, будто в картине Климта. Ему, в общем-то, все равно. Что он там сказал, про «обнять и не отпускать»?. Ради Бога. Подгибает ноги, а руки все-таки поднимает, чтобы взгромоздить на сгорбленные федины плечи. Ожидает столкновения с полом, но вместо этого зависает в пространстве. Обнимают его, и обнимают хорошо. Профессионально так, надо сказать. Федя за лопатки поглаживает и впечатывает в себя, как будто врасти хочет. Он хотел найти в глазах Андрея ответ на свой немой вопрос, но там лишь было отражение его собственных сомнений. Надо ли продолжать? Стоило начинать? Часы тикают, калитка скрипит за окном. Громко тикают, но сердце громче. И тревожно так, впрочем, за всю неделю ни разу еще не тревожно не было, если по трезвости. И спокойно в чужих руках. Усталость накатывает и бьет прямо в поддых. Может, только пожрать, и станет безмятежно хорошо, но это все потом. Все потом. Во взгляде у Андрея неподдельное любопытство и настоящая скука. «И что дальше?» — казалось, что вот-вот спросит. А что дальше? В своем безразличии никогда не признает, что слабо подставлялся под поцелуи и хотел в губы. В шею. Что хотел. И не просто униженным и опущенным оказаться, а почувствовать себя желанным. Неприятно, конечно, что ему похуй. Окажись кто-нибудь другой, то непременно бы воспользовался. Другой… Воспользовался. Тошно стало, будто маргарин в горле застрял. А ты, блядь, правильный такой, что целоваться лезешь к первому попавшемуся? С грохотом, как у пятилитровой банки, ухает главный орган, отдавая ревербации в башку. А ведь Андрей не первый попавшийся, и даже не второй. Может, вся жизнь до него была пробной версией, где можно было хуевертить. А сейчас предстояла работа над ошибками. Прямо как в школе. А потом становится мягко, и доходит, что Игоревича, должно быть, как труп вертикально тащили с кухни до кровати, волоча подмышками. Рядом лежит Федор и обнимает. Терлись ребрами, как в картинах Босха, потому что, оказывается, тот тоже был вполне себе худощавым. Значит, про кипяток на завтрак он не соврал. Ну, теперь Андрей будет не так одинок в своей клинической печали. И никакого секса в качестве акта самоистязания не будет, хотя бы потому что Федя уложился подбородком на чужую макушку и спокойно задышал. И не нужен был никакой селфхарм. Никогда он не был правильным решением. Нужен просто кто-нибудь, кто отберет лезвие, перебинтует руки и заставит проблеваться, дабы выплюнуть стимуляторы. Возьмет на руки, уложит в постель. Хотелось чувствовать себя слабым? Безусловно. И хотелось, чтобы чувствовать себя слабым было выбором, а не единственным вариантом, — потому что сильным уже быть не можешь. Устал или надоело, не важно, на самом деле. За этим ведь гонятся, наверное. За комфортом, безопасностью, уютом. Это вовсе не бабские замашки, — хотя Федор настоящая каменная стена, — работает в обе стороны. Хотелось жопу расслабить, да так, чтобы по ней не прилетело от собственной инфантильности и безответственности. И чтобы потом никто не показывал пальцем на андрееву слабину, называя это беспечностью. Принимал со всей хуйней и ворохом комплексов. Не просто терпел, а принимал. Слушал, а не ждал, чтобы начать говорить свое. Не говорил, что неправильно, а говорил, как надо правильно. Но это все потом. Сейчас хотелось только прикрыть глаза. — Про передачку только не забудь, — тихо напоминает Андрей. И знает, что не забудет. Так и уснули в обнимку, как две канцелярские скрепки, как шип-паз. И Морфей ласкал по уставшим позвонкам.***

У Андрея все еще холодные ступни, которые он просовывает там, где потеплее — между чужих. Холодный нос, которым он тычется, как слепой котенок, в чужую шею. Какой уж это котенок, если самый настоящий рослый кот. Если у котов мокрый носик говорил о здравии, то с Игоревичем наоборот. Тот, скорее всего, заболел после вчерашнего. За окном уже опять темнело. Вообще, зима она на то и зима, чтобы вставать в темень, и с работы приходить в темень. Они проспали сутки. Не менее, по личному наблюдению Феди. За дверью хозяйствовала Таня, напевая себе что-то под нос и ни разу не побеспокоила. От телика напротив слышно небольшое гудение. Хотелось есть, пить, в туалет, но Андрей улегся прямо на грудь, прижав к кровати, словно камень. Драматизировал, конечно, сильно. Если бы захотел, то поднял бы, или, в конце концов, спихнул. Пугающие чувства рождались внутри. Пугающие были не столько по названию, сколько по быстроте распространения и степени воздействия. А воздействие там было ого-го. Не то чтобы Федя был каким-то плохим ментом, вполне себе обычным, нормальным. Не злым, не мстительным, не кровожадным каким-то. А главное, что не сильно подкупным. То бишь, предложили бы ему деньги, он бы отказался. А плохо ведь! Предложил бы ему что-нибудь Андрей (не деньги), согласился бы. Постоять бы рядом с собой разрешил, так Игнатьев с другого конца города бы прибежал, плевать, правда, что бежать минут десять от силы. Ни одного лезвие ножа так властно над ним не было, как андреев взгляд. Столько работы он за последние 30 лет не выполнял. Да и от души все! Помочь хотелось, действительно. Жалко было, ептить! Да и щас жалко. Так жалко, что хочется приласкать как-нибудь, обнадежить. Только вот как, если спиздеть он не может, а горькая правда Андрею не нужна. Более того — неглупый, сам все понимает. И вчера мог бы сделать что-нибудь страшное, что-нибудь, за что в тюрьму попадают. Только вот не хотел. Не в тюрьму попасть не хотел, а просто насилием заниматься. Что ему до тюрьмы? Ведь там кормят, социализация есть какая-никакая, работать надо, конечно, так и тут он работает. Чем же он тогда будет лучше остального мужла, которое пользуется моментом? И вовсе не потому, что совесть в жопе заиграла, а хотя бы потому, что самому была важна взаимность. А какой уж тут взаимности дождешься от отстраненного человека, который за последнюю неделю все растерял, самого себя аж растерял. Надо сначала пригреть, покормить, приручить, приголубить (благо, что с этим, видать, проблем не было) — и будет всё. Наверное. От собственных по-дебильному сентиментальных мыслей хотелось завыть. А если и не будет, то ладно. Как-нибудь Федор переживет. Забухает опять на недели три, но переживет. Передачка еще эта… Сколько там лет было Андрею? На год младше, а такой наивный. Тоскливо было, что рано или поздно свою наивность растеряет и станет таким же бездушным. Уезжать ему надо было. Но не уехал. Ну и дурак! Наругать за это хотелось, как нашкодившего ребенка, только вот ребенком тот давно не был. Вполне себе знал, что делал. Но тихую досаду нельзя было не испытывать. Теперь еще оберегать его наивность и блеск в глазах. Не по собственному выбору, разумеется. По выбору сердца, а ему, как известно, не прикажешь. Наконец, этот амбассадор долгого сна открыл глаза и сонно проморгался. Глаза у него, конечно, отдельная тема, нахуй. Федя на Байкале ни разу не был, но представлял его в голове именно таким, кристально голубым. Особенно зимой, когда вода там замерзает. И до того вода прозрачная, что видно всю пучину. Помимо глаз все остальное, весь этот бред. Смущался он очень, если Андрей на него пристально и внимательно смотрел, как сейчас. Хотелось укрыться куда-нибудь, сбежать на мороз. И тот пялился, скорее, просто потому что только проснулся, а не с какой-то конкретной целью. Ну, может, намерения выяснить какие хотел. Да только вот Федя в своих намерениях ни на секунду уверен не был. Таня по шорохам просекла, что никто не спит, и позвала ужинать. Неловко, ну пиздец. Что-то она расспрашивала, но все мимо ушей. И тогда уже в голову начали лезть ебучие сомнения. Посмотри, мол, на себя, чучело мусорное, ты же мент, как только не стыдно? Стыдно, конечно. Так стыдно, что, коротко попрощавшись со всеми, убежал домой в общагу.***

Было слышно, как на улице вдалеке громко и надрывно лаяла собака. Таня на работе. Наконец-то не было утренней усталости, которая наступала после бесконечных нервотрепок и воспаленных глаз. Наконец-то отдохнул от завершающей стадии отношений с миром: от апатии к кошмарам, от кошмаров к апатии. Осталось только почистить n-ое количество картошки старым ножом. На самом деле, никто так про передачку ничего не сказал, но почему-то Андрей был уверен, что можно. Руки подустали от непривычной дрочки картошки большим ножом. Не то чтобы никогда раньше не приходилось, просто отвык. Собачий лай не давал сконцентрироваться на своих мыслях, вынуждая постоянно забывать о том, о чем хотел подумать. Влад. И сразу после свое законное место получил Федя. Может, конечно, Андрей понял все не так, спутал, так сказать, местную любвеобильность и радушие, но… Нет, все он правильно понял. Наверное. В голове крутилось чувство, похожее на то, когда помнишь песню, но не можешь вспомнить название. Или слышишь что-то из детства, а с каждой строчкой становится понятнее, что знаешь всю жизнь. Вот так чувствовалось с ним рядом. Женщина наорала, прежде чем впустить. Рядом стоял Петрович с ружьем, чуть легче. Потом он, можно сказать, спас жизнь. Когда особо решительный зэк взял за лицо, а второй схватил за цепочку сзади, Петрович наставил дуло в второму в хребет, и все вокруг Андрея моментально рассосались. На спине теперь у основания шеи красовалась отметина, как он вырваться пытался. На особо умный вопрос: «Раз такой добрый, может и спинку почешешь?», пришлось вспомнить, как разговаривать, не хрипя и сипя. Голос в эту секунду вернулся обратно в тело, поэтому ответил он что-то вроде: «А ты прислонись к стене и почешись», хотя внутри все сжалось от страха. Не будь только рядом Петровича, этого пожилого мужчины с маленькими очками… Даже думать не хотелось. Ситуация откровенно подбешивала. Словно в очередной раз доказал себе, что все еще оставался беспомощным. Беспомощным даже против изможденных больных зэков. Так их было 20 человек! Ну ладно. Помыться хотелось жутко, аж кожа чесалась. У входа на пожухлой скамейке сидел Федя. Вообще, тут каждое здание, скамейка или домик выглядели так, будто кто-то наступил. Но не дядя Сэм, а что-то или кто-то более существенный. Вождь накрошил хуев за шиворот. — Ну, хотя бы валенки надел. — Тот подошел, снимая шарф со своей шеи. Затем накинул, как петлю на андрееву шею и крепко завязал. — Но шапку я тебе не дам. У меня у самого одна. Если бы сигарета в чужих губах, то Андрей бы точно наклонился поцеловать. — У тебя вода горячая есть в общаге? — Утром была. — Мне помыться надо. Но сначала кастрюлю занести. Ну как кастрюлю, скорее двадцатилитровый котел.***

Облезлая плитка, не справляющаяся с натиском влаги. В углах и стыках керамической плитки темные пятна плесени. Ничего такого страшного, короче. Главное, что есть горячая вода. Один шампунь и один гель для душа, а большего и не надо. Кожа в некоторых местах покраснела от собственных царапок, а хотелось ее вообще снять, поддеть ногтем и посмотреть, че там. Старую одежду, которая уже посерела от грязи, закинул в стиральную машину, которая на фоне всего просто блестела от чистоты. А приоделся в чужую, и пахла она хорошо так, стиральным порошком. — Тока у меня еды нет. Чай только. — Да я есть не хочу, дома поел. «Дома». А самого аж током шарахнуло, что дом — танин. И ничего «своего» просто не осталось. Даже эти штанишки федины. А машина без шин так и стоит, заметенная снегом. Да и хер бы с ней. В комнате стало чище, и Андрей фыркнул. — Ты весь мусор в шкаф засунул? — Я его выкинул. Серьезно. Комната соседа выглядела ничуть не лучше, самого соседа, правда, не было. Ну, кровать большая. Всего по минимуму. Лучше уж той камеры с желторотыми зэками. Впрочем, лучше нее будет абсолютно все. В конце концов, может, Андрей все понял не так… — Поцелуй меня, — просит он. Давно уже действия лишены всяких моральных императивов, смотреть нужно было не сверху или снизу, а в полую сущность — человекоподобную. И даже человекоподобным хочется ласки. Но получает поцелуй в лоб. Не карнальный, как бы хотелось, а поверхностный и слабый. И как же это бесило. — Что ты хочешь? Андрей, вот, хотел перепрыгнуть через стол, чтобы накрыть своим долговязым телом чужое и покусать. Федя, как будто оскорбившись, вскинул брови. — В смысле? — От меня что хочешь? Переспать? — спрашивает Андрей, подпирая щеку рукой. Интересно, конечно. Хотелось ему, чтоб руки за спину заломали, приструнили как-нибудь, поставили на колени. Только вот видно, что Федя его просто-напросто жалел, поэтому и не мог ничего такого сделать. Ну спасибо. Где же вся его уверенность и самодовольство, когда так хочется. — Да не то чтобы… — и смущается, багровеет. Еще ногой под столом трясти начинает. — Я бы хотел, наверное… — тушуется, слово сказать не может. В горле застревает, как мокрота. — Отношения. — Хорошо, — резво соглашается Андрей. В любом случае, почему бы и нет? Это даже мило. Не просто переспать хотят из-за денег или известности, а прямо что-то серьезное. Но в данный момент звучит как проклятие, потому что хочется, чтоб хотели. Так же сильно, как хочется самому. Знал ведь, что тот хочет, но боится. Или себя, или Бога. Поэтому Андрей встает со стула, делает пару шагов вперед и неуклюже плюхается на чужие бедра, специально ерзает, кладет руки на плечи. — Поцелуй нормально, — не просит — приказывает. И тыкается носом в чужой, чтобы проще было поцеловать, еще ближе. Уже не говорит, а кричит: «возьми, блядь, меня». Крыша едет, дом стоит, и еще кое-что стоит. Бляха, какой позор, с одного поцелуя в лоб возбудился. Федя ресницами хлопает и смотрит влюбленно так, что блевать хочется. Но губами своими тыкается. По-детски целует, и приходится надавить ему на щеки, чтобы тот нормально открыл рот. От возбуждения не просто тянет внизу живота, а там, скорее, горит. Ну молодец, Андрей, готов кончить от того, что вылизываешь чужой рот. Ну а вообще, это же хорошо должно быть. Потребности в крыше над головой, в еде были закрыты, оставалось только это самое. Оставалось только заполнить глубокую дофаминовую дыру. Так что все по правилам, по порядку и симпатии. Без алкоголя и наркоты, — на трезвый рассудок. И на трезвый рассудок он хотел мужика. И хотел так сильно, что потряхивало. Да какая уж тут синтетика, когда так бедра сжимают. Остается только нетерпеливо ерзать и раздвигать ноги, хватаясь одной рукой за подушку, а другой за простынь. Да не то чтобы раньше приходилось так часто раздвигать ноги. Ни разу, ровным счетом. Сам по струнке вытягивается, чтобы чужие губы провели по подбородку и шее, прикусывая в районе ключиц. Особо не парит, есть ли клопы, есть ли тараканы. Хотя, вторые, очевидно, были, в таком-то сраче. Казалось, что планка чего-либо была настолько занижена, что Андрея устроил бы секс в шкафу, в который Федя запихнул весь мусор. Но в этом было даже что-то милое. В чужой робости и неуверенности. Подумал бы он два дня назад, что с тихим стоном будет реагировать на поцелуи вдоль по линии бедер, сильнее разводя колени. На особо сильный укус дергает ногой и ударяется коленкой об твердую спинку дивана. От боли жмурится и шипит. — У тебя бешенство? — спрашивает Федя, оценивая ситуацию со стороны. Становится смешно, а коленка прямо горит, что пиздец. И стонет Андрей уже не от удовольствия, а от боли. — Ну-ка покажи… Ты где так упасть успел? — колено разъебано в мясо, а об диван только содрал успевшую засохнуть кровяную корочку, кровоточит, стекая багровыми каплями вниз на кальциевую кожу. Федя послал сигнал в мозг, но тот отказал, поэтому он наклонился и языком полизал ранку. А корка эта еще смягчилась после недавнего душа. — Бешенство так и передается, — напоминает Андрей. — Я щас зеленку принесу, — и поднимается с кровати. — Не надо зеленку. Зеленкой больно. Федя фыркает, хотя, это больше походит на смешок и уходит на поиски. Приходит через минуту с бинтом и йодом. Щекотно немного, когда он сначала сеточку вертикально, а затем горизонтально рисует, словно поле для «крестиков-ноликов». А Андрею делать нехуй, в основном, поэтому свободной ногой он пихается и пытается достать до чужого паха, но хватает только до бедра — далековато. И все-таки смеется с того, как серьезно выглядит в этот момент Федя, словно не он причина, по которой это и произошло. Тот на чужой смех реагирует, кусая за ногу, которая так скрупулезно гладит ступней по собственным бедрам. Кусает, наклоняясь, за голень, и Андрей еще сильнее ржет, дрыгаясь так, что ватная палочка с йодом соскальзывает вниз-вверх. А в голове пульсирует: «Андрей смеется, ему весело». И чтоб совсем добить: — «он тебя хочет». Он ведь за все это время ни разу даже близко не улыбался, а тут… — Ногу-то подними, неудобно же. Удобнее чтоб было перебинтовать. Подвязывает так, чтоб бинт не развязался. А перебинтованное колено поглаживает, в него целует и ложится рядом. Андрей, блядь, просто растаял.***

— Не понимаю, что вы у нас потеряли, — говорит мужчина со слишком умным взглядом и уставшими глазами. — Я друга жду, че тут понимать. Уборщик нужен? — говорит, как будто Влад поссать ушел или за хлебом, и не вернулся. — Допустим, — кивает он. — Вот я и буду вашим уборщиком. — А вы знаете, сколько здесь получают? — идет в атаку мужик. — Догадываюсь. — Вряд ли выйдет тысяча. Еще и зарплату иногда задерживают. — Мне хватит, — уверяет Андрей. — Капуста на грядках, картошка — под ногами. Можно еще полставки, если есть. — Ее уже взяли до вас. Ведро и тряпку получите у старшей сестры. Рабочий день с восьми до семнадцати. Есть вопросы? — спрашивает он, поднимаясь со стула. — Нет. — Можете идти… — и добавляет: — Вы случайно по телевизору не выступали? — Это был не я.***

И мыл себе старые половицы, иногда прерываясь на просьбы кашляющих мужиков, вроде «дай пить». Скучно, одиноко, в отдельных случаях мерзко. Через пару дней Федя отдал свой плеер, чтобы было не так тоскливо. Стены серые, полы грязные, люди несчастные. Казалось, что сколько тряпкой полы не мыть, они уже никогда не ототрутся. Впитали в себя горе. Были отдельные палаты для обычных туберкулезников, и таких же только зэков. Первые выглядели, как обычная больничная палата в провинции. Вторые же… Посреди камеры лежал в крови Влад, не хватало только глаз крестиками и высунутого языка. Андрей так и застыл в проеме, одной рукой еще придерживая калитку, пока сердце выколачивало как сумасшедшее. Остальные, конечно, делали вид, что все нормально. Надо было помочь. Надо было действовать. Если не Андрей, — то кто? — Там человека порезали! — и собственный голос звучал до одурения громко. Последний раз он орал так в первый день пропажи Влада. — Там нет людей, — отрезает женщина, пока Андрей копается в стеклянном шкафчике. Пустые склянки — зачем они вообще нужны? Только проклятая зеленка да бинты. Есть там люди или нет, судить не ей. — И че ты сделал? — сейчас лежал в кровати, но события недавних дней до сих пор заставляли нервно дышать. И Федя оказался хорошим собеседником. Впрочем, не то чтобы андреевы требования к слушателям его нытья были завышенными. Хватало всего лишь того, что тот гладил по голове, задавая полусонные вопросы. Раны у Влада были исключительно колотые, прямо на его худом ребре. Дрожащими руками сначала отмыл от крови, а потом промокнул марлю зеленкой и обработал каждую маленькую ранку. Тот пришел в сознание и трясся, шептал что-то, звал кого-то… — За что вы его? За жратву? Я же вам всем ношу. Или вам мало? Тебе! И тебе ношу! Тебе! Вот че вам еще надо?! — А ему не носи, — слабо ответил лежащий зэк. — Борзый очень. Мы его учим. — Я сам решу, кому носить. Если его еще раз кто-нибудь тронет, я больше ничего не принесу. Будете, вон, кипяток сырой пить и штукатуркой закусывать. Кому не ясно? А потом рухнул на колени и замывал полы от крови, выжимая тряпку в ведро голыми руками. — Так и сказал? — промямлил Федор. Андрей угукнул и подавил зевок. — Зря ты так. Они бы тебя ограбили и избили, в лучшем случае. — Наверное, — не стал спорить он. Федя, на самом-то деле, когда влюблялся в Андрея, почти в первую очередь полюбил эту самую детскую наивность. И хотелось то ли прибить за нее, то ли оберегать. И вместе с тем — отчаянную решительность человека, потерявшего больше, чем часть себя. — Таня сказала, что я могу жить у нее, сколько захочу, — задумчиво говорит Андрей. А сам удивляется тому, насколько скучный. Раньше и сам подозревал, что не блещет элитарными и исключительными интересами, но сейчас было немного стыдно. — Живи, конечно. — Пиздец я нудный. — Я тоже не особо занятный. — А еще бытовой инвалид, — так еще и нытик. Сгорел сарай, гори и хата. — Я не заставляю тебя у плиты стоять. Полы же мыть умеешь. Можно подумать, Федя сейчас встанет, в спешке заберет свою зубную щетку и скажет Андрею такие заезженные шаблоны фраз, вроде «Я думаю, у нас ничего не получится», «Ты не такой, каким я себе представляла». В общем, то, что уже сидело в печенках. Но вдруг… — И нарк. Бывший. Оно-то было давно понятно, или неужто Андрей думал, что вечная усталость, компульсивное поведение и маленькие шрамы на руках не отпечатались на нем навсегда? — А я алкаш. Нынешний. А вдруг не будет никаких «вдруг»? Вдруг получится пресловутый и ванильный рай в шалаше? Кто это у нас такой жалкий, кто такой несчастный великомученик, которого надо приласкать и назвать ласковым словечком? Федя, словно чужие мысли читает, и целует в переносицу. На днях он разъяснил свое желание целовать в переносицу тем, что Андрей часто хмурится и злится, а складочку между бровей ему хотелось разгладить. Мелкие поцелуи загорелись красными пятнами на коже, заставляя улыбнуться. От переизбытка чувств хотелось теперь покусать или дурашливо ущипнуть. Коленка прошла через несколько дней. Дни эти провели вместе. К концу второго Андрей понял, что кипит, как старый советский чайник, — того, гляди, и выльется весь нахуй на плиту. Кипит, потому что зажигалкой чиркнули и пошла искра. Федя и чиркнул. Очевидно, что кого-то ярлыки вроде «наркоман, бытовой инвалид» уже успели оттолкнуть, или оттолкнули, когда это случайно всплыло. А Феде-то что? Ну было и было, главное, что бывший. А с бытовухой они как-нибудь разберутся. — Ты не надумал уезжать? — и сам думает, как бы так помужественнее ебало-то скукурузить, дабы показать, что ему фиолетово, уедет Андрей или нет. Но вместо того, чтобы приковать Игоревича к батарее, чтобы тот никуда не делся, Федя бы сделал это с самим собой, а ключик выкинул в окошко. Даже мысль об этом заставляла скучать, нанося превентивный удар по сердцу. Даже мысль об этом заставляла исступленно гладить андреевы длинные пальцы, каждый в костяшку поцеловать и переплести со своей ладонью. Коснуться губами его ровного и прямого, словно по линеечке начерченного, носа. Особенно сейчас, когда он не просто давался, но и отвечал взаимностью с лихвой. И хочется, и колется. Сам ведь советовал уезжать, а сейчас… «Не исчезай — я умоляю», так, что ли? И выстелить нежностью уходящий шаг. — Да куда я поеду? У меня здесь все, — отвечает Андрей, будто оправдываясь перед самим собой. А за что оправдываться-то? Нашел в этом неустройстве свое постоянство. И Таня, и Федя… И Влад. Последний хоть и не рядом, но где-то здесь, чуть левее от грудины. В конце концов, не хватит слов, чтобы описать то, что клокотало внутри. Федя старается как можно тише облегченно выдохнуть, но Андрей все равно слышит и негромко усмехается. Затем сам выдыхает, и удовлетворенно прикрывает глаза.