Пэйринг и персонажи

Метки

Драма

Романтика

Ангст

Заболевания

Алкоголь

Серая мораль

Эстетика

Дети

Отношения втайне

Курение

Смерть второстепенных персонажей

Неравные отношения

Разница в возрасте

Смерть основных персонажей

Кризис ориентации

Первый раз

Признания в любви

Разговоры

Психические расстройства

Психологические травмы

Любовь с первого взгляда

Аристократия

Обман / Заблуждение

Элементы гета

Аддикции

Трудные отношения с родителями

XIX век

Историческое допущение

Разница культур

Российская империя

Борьба за отношения

Воссоединение

Горе / Утрата

Запретные отношения

Социальные темы и мотивы

Верность

Намеки на секс

Художники

Проблемы с законом

Актеры

Иерархический строй

Элементы пурпурной прозы

Бедность

Высшее общество

Роковая женщина / Роковой мужчина

Нарциссизм

Хобби

Письма

Лебединая верность

Описание

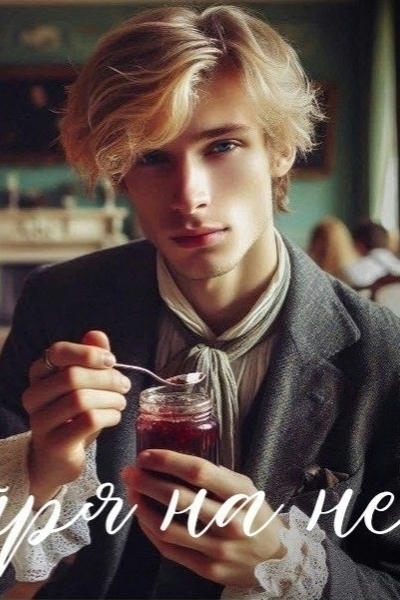

– Я не знаю человека чище Германа. Он как живая рана, мальчик без кожи, ничуть непохожий на других. Он нуждается в защите, я стараюсь его защищать. Но часто мне кажется, что я делаю недостаточно… Ему важно ощущать себя потерянным ребёнком, которого наконец-то нашли и снова обняли, его душа – словно фарфор, который может треснуть от малейшего удара. Этот груз ответственности довольно нелегок, но я уже не боюсь сломаться под его тяжестью. Что бы ни случилось, я останусь со своим трудным счастьем.

Примечания

Произведение не претендует на историческую достоверность.

Глава Восьмая.

14 июля 2024, 06:06

Никогда не отдавайте меня в чужие руки. Не отдадите? Владимир Маяковский, из письма Л. Брик.